サステナブルな製品の開発

資生堂では、品質と安全性をすべてに優先し、お客さまが安心して製品を使えるよう、法令遵守はもとより高いレベルの自主基準を設定し品質の維持・管理に努めてきました。高い品質と安全性を基盤として、美しくありたいと願うお客さまの肌に寄り添い、応えるために、新しい価値創造に取り組んでいます。

研究開発の理念「DYNAMIC HARMONY」は、西洋の科学知識と東洋の叡智を融合させようという創業時の思いを起点に、異なる価値の掛け合わせによる新しい美の創造を追求する姿勢を表しています。

そのアプローチの1つに「Premium/Sustainability」を設定し、人や社会や地球環境への尊重・共生と、効果や上質なデザイン、感触などから感じる満足感を両立させる、資生堂ならではのサステナブルな価値創出に挑戦しています。

グリーンケミストリーを原則としたものづくりを通じて、製品ライフサイクルを通じた環境負荷低減に貢献するとともに、限りある地球資源を用いた事業活動に責任を持ち、サーキュラーエコノミーの実現を目指していきます。

製品開発ポリシーと製品ライフサイクル思考に基づいた環境負荷軽減の推進

資生堂は、皮膚科学やマテリアルサイエンスに関する100年以上にわたる広範な研究知見を応用して、安全で高品質な製品やサービスを開発し、社会に提供してきました。人々の健康と環境に対して真摯に向き合うため、製品開発(処方・容器包装)や社会的に疑義のある成分の使用についてまとめた製品開発ポリシーを公表しています。

化粧品には自然由来原料が処方されていることから、サステナブルで責任ある原材料調達と使用は環境保全の観点で重要課題です。製品ライフサイクル思考に基づき、限りある資源の有効利用や環境配慮、気候変動の対応、さらには生態系への影響の最小化に向けた処方/成分、容器包装、循環型のリサイクルモデルの開発に取り組んでいます。

製品開発ポリシー/処方・成分についてはこちら

処方/成分

処方/成分の考え方

資生堂は、サステナブルな研究開発の一環として、人体への安全性、品質、機能性や使用感触だけでなく、環境負荷、生物多様性や社会への影響などを考慮した処方開発を行い、お客さまへの提供価値の創出につなげています。環境負荷軽減としては、バイオマスベース(自然由来)や再生素材を由来とする原料・成分を使用し、循環型の価値づくりに取り組んでいます。当社は、「処方開発ポリシー」や「成分選定ポリシー」に基づき、厳格な安全性だけでなく、環境への配慮や倫理的視点も含めた自社基準を設定するとともに、グリーンケミストリーの原則を活用することで、これまでにない新しい価値の創出に挑戦しています。

成分に関する詳細な情報は、ウェブサイトなどで開示しています。

化学物質に対する考え方についてはこちら

UVケア、サンケア イノベーション

気候変動は大気循環に影響を及ぼします。大気環境や気流の変化は雲の発生位置や発生量に影響を与え、生活者が浴びる紫外線の量は将来的に増加すると予測されています。※1

UVケアの重要性がますます高まっていることを受け、資生堂は100年以上の歴史を持つサンケア技術を発展させ、紫外線に対応する新しいイノベーションの提供を継続しています。紫外線を長時間浴びるとシミやしわなどの「光老化」の原因となることが知られています。強い紫外線から肌と健康を守る技術・製品を提供し、光老化の影響を軽減することで、人々のQOL向上という社会価値の創出につながるものと考えています。例えば、2024 年にはブランド「SHISEIDO」とサンケアブランド「アネッサ」において、動きによってできる日焼け止めのヨレや隙間を自動で修復する新技術「オートリペア技術TM」搭載の日焼け止め製品を発売しました。

「SHISEIDO エキスパート サン プロテクター ローション」左

「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク」右

次世代ミネラルサンスクリーン技術として、東京農工大学との共同研究により、世界で初めて※2、ミネラルサンスクリーン(ノンケミカルサンスクリーン)処方※3において、紫外線散乱剤が肌の上で最適な分散状態に変化する技術を開発しました。この研究成果は、IFSCC※4で最優秀賞を受賞し、次世代の化粧品技術として高く評価されました。

こうしたイノベーションをいかし、高い紫外線防御力を発揮しながら使い心地にも優れたサンケア製品を提供することで、紫外線による健康影響の軽減に貢献していきます。

- ※1:国立研究開発法人海洋研究開発機構の発表による

- ※2:紫外線散乱剤のみで紫外線防御効果を担保する処方について、塗布後に揮発性成分が揮発することによって粉末の分散性が向上する技術が世界初である(クラリベイト調べ 2024年8月)

- ※3:紫外線散乱剤のみで紫外線防御効果を担保する処方のこと

- ※4:国際化粧品技術者会連盟 (The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) 。化粧品技術に関する世界最大の権威ある研究発表会。資生堂は口頭発表応用部門で受賞

サンケア製品は海で使用されることもあり、成分の流出に伴う生態系への影響に関して企業として適切に対応する必要があると考えています。

資生堂は、大学や研究機関と共同で実施している紫外線防御剤によるサンゴ※5への生態影響に関わる研究と、海洋中での紫外線防御剤の濃度分布をシミュレーションした結果※6を組み合わせ、製品中の紫外線防御剤によるサンゴへの影響を精査しています。これらの結果は成分選定や、サンゴへの影響に配慮した処方設計へと活用され、ブランド「SHISEIDO」や「アネッサ」などのサンケア製品にも応用されています。

2023年には、化粧品成分が海洋生態系に対して与える影響を評価するため、任意の生態系を水槽内に再現する独自技術を持つスタートアップ企業の株式会社イノカとの連携協定を締結しました。海洋生物に甚大な影響をもたらすことが予測される「海水温の上昇」をはじめ、想定される未来の環境変化のシナリオを水槽に再現することにより、日焼け止めなどで使用している化粧品のさまざまな成分が、サンゴやその他の生物を含めた海洋環境全体に与える影響を評価しています。

イノカが開発した環境移送技術を用いて水槽中に再現した人工海洋生態系(実験写真)

- ※5:浮遊幼生期や稚サンゴ群体期を除いた、産卵可能サイズの群体

- ※6:国立研究開発法人産業技術総合研究所が開発した東京湾リスクモデルを活用

ISFCCに関する受賞のリリースはこちら

ノンケミカルサンスクリーンに関するリリースはこちら

「サステナビリティ」に関する研究はこちら

「SHISEIDO BLUE PROJECT」はこちら

「アネッサ」 サステナビリティはこちら

株式会社イノカに関するリリースはこちら

化学物質の適切な管理

化学物質の安全性と環境影響に対する社会的関心の高まりや、EU を中心とした規制の厳格化を踏まえ、当社は、責任ある化学物質管理を強化しています。化粧品の処方開発の段階から、高懸念物質(SVHC)や疑義ある成分の使用を最小限に抑えることに加えて、植物由来素材への置き換えや、グリーンケミストリーを活用した代替プロセス・技術の導入を進めています。お客さまによる製品の使用後に環境中に流出する可能性の高い成分については、環境中での動態について解析し、生態系影響の把握を進めています。

新たに開発する成分に関しては、国内外の安全性評価ガイドラインを参照するとともに、当社独自の厳しい基準を設定し、OECD テストガイドラインに沿った代替試験法などを活用して動物実験を行わない方法で安全性を評価しています。日本や欧州を含めたグローバルの化学物質規制動向や先進技術情報を継続的に収集し、各国・各地域における安全性や環境に関わる規制を遵守するだけでなく、成分の安全性はもちろん、成分の素材選定、製造プロセス、使用後の分解性に至るまで、化粧品成分のライフサイクル全体にわたる影響の把握と管理を徹底し、安全で持続可能な製品の提供に努めています。

動物実験に対する取り組み

資生堂は、動物愛護の理念への理解と尊重を前提に、化粧品に関する法規制を遵守し、安全で効果的な製品をお客さまに提供することを使命としています。1963年に安全性の研究部門を設立して以来、40年以上にわたり、動物を用いない代替試験法の研究に継続的に取り組んできました。2013年には、動物実験を完全に廃止し※、動物を用いない安全性保証体系へと移行しました。

当社は、独自の厳格な基準を設けた安全性保証体系を確立し、社外のステークホルダーとも連携を図りながら、独自または共同開発した代替法の公定化に向けた取り組みを進めています。

2023年2月には、各国各地域の化粧品メーカー、サプライヤー、業界団体、動物保護団体が参画して動物実験を行わない安全性保証の普及・実装を目的として発足した国際プロジェクトICCS(International Collaboration on Cosmetics Safety)に、資生堂は発足メンバーとして参画しています。

資生堂は動物実験代替法に関する技術・知見の共有や、関連企業・団体との議論や連携、各国・各地域レギュレーションへの働きかけを通じて、動物実験を行わない化粧品安全性保証の普及・実装を推進していきます。

- ※行政からの要請による場合を除く

未来を見据えたイノベーションの展開

資生堂は、ちとせグループが主導するバイオエコノミーを推進する産業横断型プロジェクト「MATSURI(まつり)」に2022年より参画しています。光合成によりCO₂を吸収しながらタンパク質・脂質・炭水化物などを生成する藻類の活用は、CO₂の有効活用や排出量削減への貢献も期待されます。2023年、資生堂は藻類を利用した化粧品原料および化粧品容器にかかる原料開発および量産化、さらには食品産業に活用できる原料開発などを視野に、ちとせグループに10億円を投資し、研究開発を中心とした戦略協業契約を締結しました。2025年4月から開催された大阪・関西万博では、MATSURIプロジェクトの一員として、日本館にて生命美の循環をテーマとした藻類由来のプロトタイプのスキンケア化粧品(ビジョンプロダクト)を初公開し、2品を展示しました。

資生堂は藻類が持つポテンシャルを最大化するために、パートナー企業間で連係して化粧品の脱化石資源を推し進めていきます。

ビジョンプロダクト(化粧品プロトタイプ)左:美の玉 まがたま、右:美の玉 しずく

MATSURIに関するリリースはこちら

外部機関との取り組み

環境負荷軽減技術を東洋大学に許諾

資生堂は、2020年3月に化粧品業界からパートナー企業として世界で初めて「WIPO GREEN」※に参画し、2021年には、「WIPO GREEN」データベースに掲載している「低エネルギー製造技術」を東洋大学に使用許諾しました。2022年、同大学は群馬県館林市の名産品であるボイセンベリーからの抽出物を配合した、環境負荷軽減に配慮した製品の試作開発を行い、2023年にはクラウドファンディングでの販売を開始しました。

- ※世界知的所有権機関(WIPO : World Intellectual Property Organization)は、国際的な知的財産権制度の発展を担当する国連の専門機関。「WIPO GREEN」は、

2013年にWIPOによって設立された、環境関連技術におけるイノベーションとその普及を促進するための国際的な枠組みであり、2024年4月時点で世界の150以上の法人がパートナーとして参画。2024年4月時点で資生堂が許諾している特許権は11件

容器包装

海洋プラスチックや廃棄物削減は、グローバルで対応すべき喫緊の環境課題です。議論が進められている「国際プラスチック条約」では、素材生産、製品設計、生活者による使用、廃棄物管理、リサイクルを網羅するライフサイクルアプローチが採られ、企業にも対策が求められています。

資生堂は、1926年に初の「つけかえ用」製品を発売して以来、フロンガス撤廃、化粧品ガラス容器リサイクルなど、さまざまな取り組みを通じて、お客さまへの美の提供と環境負荷削減との両立を志してきました。

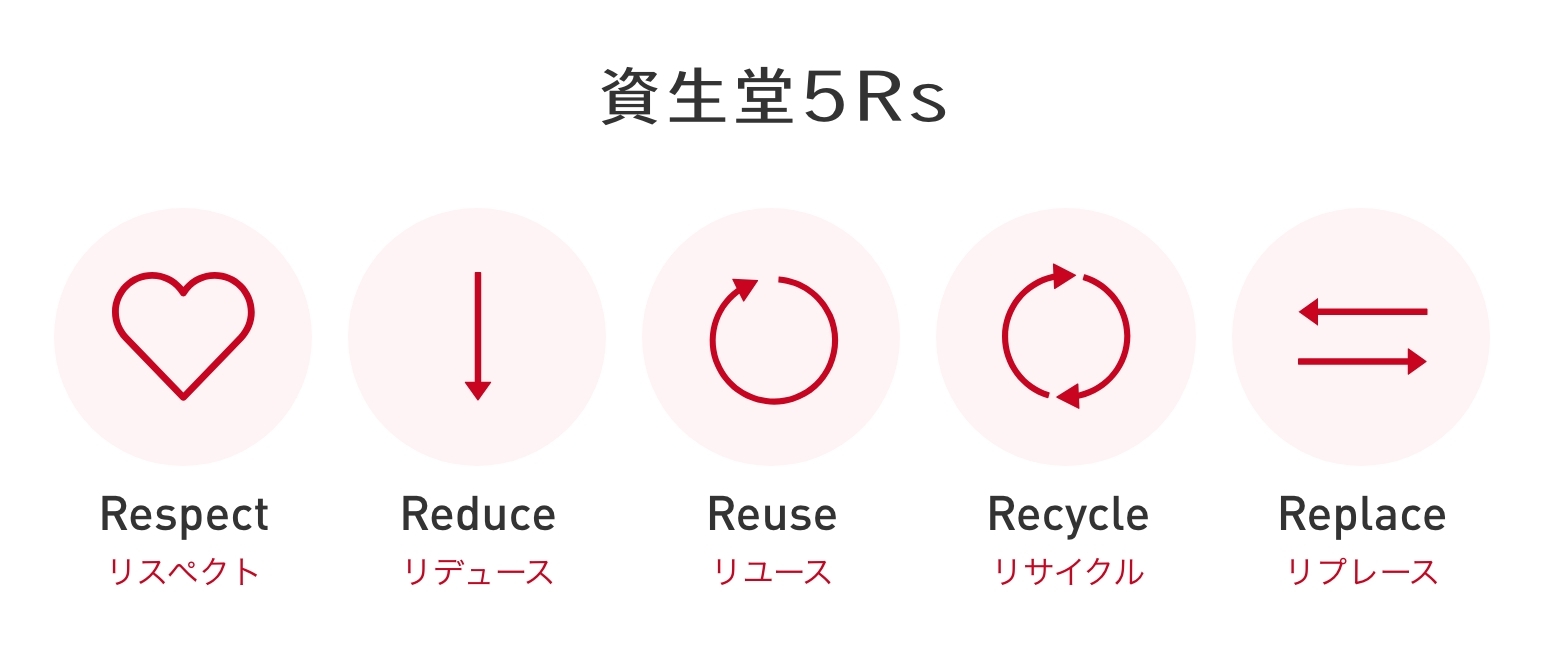

2020年には、資源効率性の向上とサーキュラーエコノミーへの実現を目指して独自の容器包装開発ポリシー「資生堂5Rs」※1を定め、2025年までに100%サステナブルな容器※2を実現するという目標達成に向けて取り組んでいます。具体的には「つめかえ・つけかえ」容器によるリユースの促進、モノマテリアル化によるリサイクル可能な設計、リサイクル素材・バイオマス由来素材の利用を含む素材の見直し、容器の軽量化などを進め、2024年末時点で76%をサステナブルな容器へ切り替えました。※3

資生堂は、グローバルでサステナビリティの取り組みを一層強化し、2030年までに、PET(ポリエチレンテレフタレート)を主な素材とするプラスチック容器におけるリサイクル(ポストコンシューマーリサイクル:PCR)※4素材の割合を、30%にしていきます。さらに、ガラス、PP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)などのプラスチックにおけるPCRおよびバイオマス由来素材の使用を拡大し、これらを含めた素材が全体の15%を占めることを目標としています。

サーキュラーエコノミーは資生堂だけで実現できるものではなく、業界やサプライヤー、生活者、販売店、行政など多様なステークホルダーが協働して取り組む必要があります。資生堂はさまざまなステークホルダーとの連携やイニシアティブへの参加を通じて、バリューチェーン全体での取り組みにも深く関与していきます。

- ※1:容器包装開発ポリシー「 Respect(リスペクト)・Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)・Replace(リプレース)」

- ※2:プラスチック製容器について。設計ベース

- ※3:2024年国内プラスチック使用量(推計含む): 約8,100t

- ※4:使用済みの製品を回収し、別の新しい製品の材料や、原料として利用できるように処理した材料。

PCR : Post-Consumer Recycleの略

容器における多様な取り組み

リデュース/リユース

資生堂は地球の資源が有限であるという前提に立ち、「資生堂5Rs」のポリシーに沿い、上質さとサステナビリティを両立させた容器サイズの最適化、容器の軽量化や「つめかえ・つけかえ」容器によるプラスチック使用量の削減や環境負荷軽減をグローバルで推進しています。

「つめかえ・つけかえ」容器は、使用する資源を削減するとともに、本体容器の再使用を促すことで、容器に使われるプラスチック総量を減らすことができます。LCAによる評価の結果でも、本体容器を使い捨てする場合と比較して「つめかえ・つけかえ」容器によって資源の投入量や廃棄物量が減り、CO₂排出量が大幅に削減されることが示されています。

資生堂は1926年に初の「つけかえ用」製品を発売して以来、スキンケア・メイクアップなど幅広いカテゴリーで「つめかえ・つけかえ」が可能な容器を開発してきました。2024年は、グローバルで31ブランド、約790SKUの「つめかえ・つけかえ」容器を提供し、プラスチック使用量削減による環境負荷軽減に取り組みました。

世界90の国と地域で展開するブランド「SHISEIDO」では、2023年に、ボトル製造と中味液充填をワンステップで実現する技術LiquiForm®(リキフォーム)※を世界で初めて化粧品に採用しました。

- ※AMCOR(アムコア)社が中心となって開発した新規容器技術であり、この技術を実用化した株式会社吉野工業所と資生堂が共同で化粧品容器を開発

LiquiForm®(リキフォーム)

2024年発売製品での主な取り組み

資生堂では、「つめかえ・つけかえ」容器を採用し、プラスチック廃棄物の削減に取り組んでいます。2024年は、スキンケアカテゴリーでは、「SHISEIDO」のクリーム、「クレ・ド・ポー ボーテ」の美容液やアイクリーム、「エリクシール」の美容液で「つけかえ用」製品を発売し、サンケアカテゴリーでは「アネッサ」の美容液で「つめかえ用」製品を発売しました。メイクアップカテゴリーでは、「マキアージュ」のファンデ美容液で「つけかえ用」製品を提供しています。フレグランスカテゴリーでは、「イッセイミヤケ」で「つめかえ用」製品を提供するだけでなく、製品の蓋においてもプラスチックを使わず、木製のキャップを採用しています。

資生堂ではガラスの使用量削減にも取り組んでおり、2024年にはサプライヤーの協力のもと、ガラス瓶の強度はそのままに最終製品の軽量化を実現しました。2025年3月発売の「SHISEIDO アルティミューン™ パワライジング セラム」は、従来比重量20%減の容器を採用しています。

「SHISEIDO バイタルパーフェクション

アドバンスクリーム」

「クレ・ド・ポー ボーテ ル・セラムⅡ」

「エリクシール ザ セラム aa」

「マキアージュ エッセンスリキッド EX」

「アネッサ スキンセラム」

「イッセイミヤケ ル セルドゥ イッセイ」

外部からの評価

「SHISEIDO」「クレ・ド・ポー ボーテ」の商品パッケージデザインやサステナブルな容器への対応が評価され、世界包装機構主催の「ワールドスター2024」コンテストにおいて、「ワールドスター賞」を受賞しました。両作品は、容器の見た目の美しさや快適な使い心地などに加え、「つけかえ」容器を活用し、環境への負荷軽減を同時に実現することに注力したものです。

ワールドスター賞を受賞した「SHISEIDO」(左)、「クレ・ド・ポー ボーテ」(右)の製品

リサイクル

サーキュラーエコノミーの実現のためには、資源の再利用を想定した素材選択、製品設計が重要です。

資生堂は使い捨てプラスチックを削減するため、資源の再利用が容易な材料の使用と、デザイン性を損なうことなく簡単に分別ができる容器包装の開発を同時に推進しています。

「SHISEIDO」「クレ・ド・ポー ボーテ」などさまざまなブランドから、再生利用が容易な材料を使用した製品が発売されています。例えば「エリクシール」のチューブ製品では、従来は複数の材料で構成されていたチューブをモノマテリアル化することで、リサイクル適性を高めることができました。

「エリクシール デーケアレボリューション

トーンアップ SP+ aa」

リプレース

資生堂では、気候変動やプラスチックごみ問題の対応策として、リサイクル素材(PCR※1)やプラスチック代替素材、環境負荷の低いバイオマス由来素材の研究に加え、積極的な使用推進にも注力しています。例えば「クレ・ド・ポー ボーテ」と「エリクシール」においては一部の製品でリサイクルプラスチックを使用しています。

「エリクシール」では、化粧水・乳液のボトル容器に、リサイクルPET 72%以上を使用しています。※22025年1月に発表した「IPSA」の化粧水の容器では、バージンPETに近い品質で製造可能なケミカルリサイクルPETを約50%使用。環境性能とともに見た目の美しさも追求した新容器開発に成功しました。また、2024年に発売した「ザ・ギンザ」のハンドクリームでは、資生堂で初めてPCRのPEをキャップに採用しました。

「IPSA ザ・タイム® アクア」

植物由来のバイオプラスチックの使用も、「SHISEIDO」のメイクアップ製品やサンケア製品をはじめとして、各ブランドで進んでいます。

さらに、リサイクルガラスを使用した容器の採用も増加しています。主要ブランドである「SHISEIDO」や「クレ・ド・ポー ボーテ」のほか、「イッセイ ミヤケ」や「ナルシソ ロドリゲス」のフレグランス製品、「エリクシール」や「BAUM(バウム)」など、幅広く使われるようになっています。

「イッセイ ミヤケ ロードゥ イッセイ

ソーラー バイオレット オードトワレ インテンス」

ドラッグストアなどをはじめとした小売店の店頭や、売場で設置する販促物に使用する素材もプラスチック製から紙製へ順次変更し、プラスチック使用量削減の取り組みを推進しています。

- ※1:使用済みの製品を回収し、別の新しい製品の材料や、原料として利用できるように処理した材料。PCR : Post-Consumer Recycleの略

- ※2:2022年9月以降発売の化粧水・乳液において

POSM

店頭ディスプレイツールやショッピングバッグなどの販促物ライフサイクルに関わる環境負荷軽減に対応するため、資生堂は2023年に社内において「POSMエコデザインガイド」を発行し、資生堂5Rsに沿った開発を推進しています。当社では、商品だけではなく販促物の製造においても、ステークホルダーと協業し、環境負荷軽減を推進していきます。

POSMを紙素材に切り替え

2次包装

資生堂は、中味を外気などから直接保護するための1次包装だけでなく、1次包装をさらに包む2次包装においても、プラスチック製から紙製への切り替えなどの環境対応を進めています。「アネッサ」と「エリクシール」では、2次包装においてプラスチックからサステナブルな認証紙への切り替えが進んでいます。

2次包装を紙素材に切り替え

3次包装

資生堂は、1次包装だけではなく2次包装にも厳しい基準を設け、さらに生産・輸送時の汚れなどから製品を守る3次包装を導入してきました。2023年からは省資源化を目指し、保護箱やピロー包装などの3次包装そのものを削減するなど、プラスチックごみや紙消費量の削減に努めています。2024年は、日本で「マキアージュ」や「インテグレート」などの主要なブランドを中心に、91SKUで削減を実現しました。

イニシアティブへの参加

株式会社アールプラスジャパン

資生堂は2022年より、世界で共通となっているプラスチック課題の解決に貢献するために、株式会社アールプラスジャパンに資本参加し、使用済みプラスチックの再資源化の実現に取り組んでいます。資本参加企業を対象とした月例の定例会には、当社グローバル本社の購買部長が出席し、参加企業との連携を図っています。回収プラスチックの選別処理、モノマー製造、ポリマー製造、容器包装製造、商社、飲料・食品メーカーなど業界を超えた連携により、2030年の実用化を目指しています。

EcoBeautyScore

EcoBeautyScore Association は、化粧品およびパーソナルケア製品の環境影響を評価する共通のスコアリングシステム開発を目的としています。世界46 カ国の70以上の化粧品関連企業と開発され、消費者により透明性ある環境影響情報を提供するとともに、ブランドにおける持続可能な取り組みを促します。資生堂は2022年からメンバーであり、2025年の消費者訴求に向けて引き続き取り組んでいます。

消費者のニーズに対応するブランド

環境・社会課題を自分事として捉える消費者意識が高まるなかで、製品やブランドを選択する際に、品質や使い心地のみならず原材料の安全性や環境配慮、人権などの社会課題への取り組み状況を重視するお客さまが増えています。資生堂は、すべてのブランドにおいてこうした基本的な環境・社会課題を踏まえた取り組みを進めるとともに、各ブランドにおいて、それぞれのブランドコンセプトを体現するサステナビリティ活動を推進しています。

そのなかでも、環境・社会課題に対する関心の高い消費者をターゲットとした、サステナビリティを価値の根幹に位置付けた特徴的なブランドを提供しています。

Ulé

2022年より発売している「Ulé(ウレ)」は、トレーサビリティの確立されたスキンケアブランドです。自然の力と科学によるイノベーションの融合を目指しており、垂直農法による水耕栽培で育てた植物を原料の一部に採用し、徹底したAI管理を導入して環境負荷軽減に取り組んでいます。原材料名や産地などはブランドサイトで公開しているほか、すべての製品はクリーン認証※を取得済みです。フランス、スペイン、ドイツ、英国でeコマースを通じて販売されています。

- ※第三者認証機関BIORIUSが承認したクリーン化粧品認証

「Ulé(ウレ)グローパワーセラム、ウォータークリーム」

BAUM

「樹木との共生」をテーマに掲げる「BAUM(バウム)」は、全化粧品の90%以上を自然由来の成分で構成しています。2024 年には、特別提携する森林で育ったヒノキから抽出した「ひのき水」を新たな樹木由来成分として、主要スキンケア5品に配合しました。また、パッケージにおいても、家具の製造工程で発生した木材をアップサイクルした木製パーツや、「つけかえ」容器を積極的に展開。一部容器には、植物由来・再生プラスチックやリサイクルガラスなどを採用し、サステナブルなものづくりに取り組んでいます。

「BAUM(バウム) ハイドロ エッセンスローション n」。左が本体容器、右が「つけかえ」容器

ISSEY MIYAKE PARFUMS

「ISSEY MIYAKE PARFUMS(イッセイミヤケパルファム)」は、日本のデザイナー、三宅一生および三宅デザイン事務所との共同開発により1992年に誕生したブランドです。「ISSEY MIYAKE PARFUMS」は、人々を自然と再び結びつける香りをつくりだすことで、自然の豊かさ、美しさ、驚きを明らかにし、世界を新しい視点で見ることを促します。天然由来成分を高い割合で含むフレグランスや最大20%のリサイクルガラスやサステナブルな認証紙を用いたパッケージなどを提供しています。

「ISSEY MIYAKE PARFUMS(イッセイミヤケパルファム)

ロードゥ イッセイ、ロードゥ イッセイ プールオム」

資源循環に向けた取り組み

脱炭素社会、サーキュラーエコノミーのもとでは、役目を終えた製品や素材に再び価値を与え、社会の中で何度も繰り返し活用していくことが求められます。

資生堂は、将来の持続的で高品質な資源の確保に向けて、また、社会へのサーキュラーエコノミーの実装に向けて、生活者や取引先との幅広い接点を活用し、店頭を通じて使用済みプラスチック製化粧品容器を回収するスキームを構築していきます。使用済み容器が次に生まれ変わるものの資源になるという意識醸成と社会全体の行動変容を図ることで、長期視点で資源調達のレジリエンス向上を目指しています。

プラスチック製化粧品容器の循環型プロジェクト

「BeauRing®」の実証実験

2023年4月、使用済みプラスチック製化粧品容器を新たな化粧品容器に再生することを目指した循環型プロジェクト「BeauRing®(ビューリング)」を立ち上げました。

プロジェクトの試験的な取り組みとして株式会社ポーラ・オルビスホールディングスと連携し、横浜市内の一部の化粧品販売店などにて、使用済みプラスチック製化粧品容器の回収を行っています。この取り組みは当社以外の企業の参画を呼びかけることで資源循環の輪が広がり、お客さまがより前向きに化粧品を使うことができるサステナブルな社会に貢献していくことを目指しています。

「BeauRing®」BOX、「BeauRing」ロゴ

BeauRingに関してはこちら

3社協業によるプラスチック製化粧品容器の新たな循環モデル構築に向けた取り組み

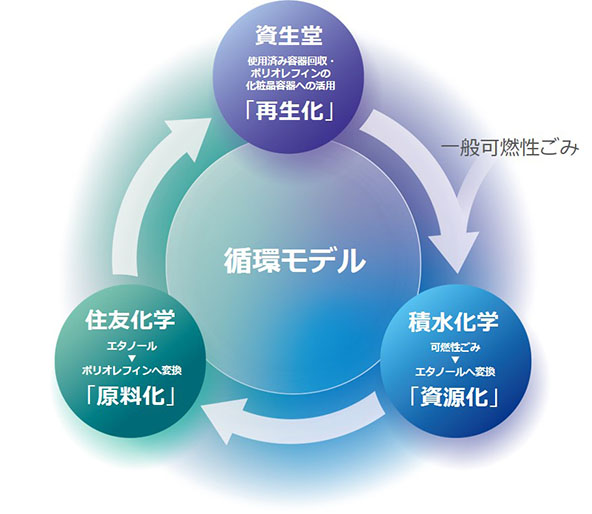

2022年に、資生堂は、積水化学工業株式会社と住友化学株式会社と協働し、プラスチック製化粧品容器を回収し、分別や事前に洗浄することなく容器の素材として再生する循環モデル構築に向けた取り組みを開始しました。現在、資生堂が「BeauRing®」で回収した容器を新たな化粧品容器へ再生するための検証を進めており、回収した容器をエタノールへ資源化する検証が完了しました。今後、このエタノールを用いてポリオレフィンへ原料化し、化粧品容器へ再生することを計画しています。本取り組みを通して、3社が連携するとともに、関連する業界や企業にも参加を働きかけ、サーキュラーエコノミーの実現を目指します。

3社協業による循環モデル

中国におけるリサイクルの取り組み

2023年、資生堂は中国で展開するブランド「AUPRES」において、材料サプライヤーと協業し、化粧品の使用済みプラスチック製ボトルをリサイクルする取り組みを開始しました。リサイクル量は、2024年には前年と比べ約9倍に拡大しました。

ボトルはサプライヤーのリサイクル技術により再生材として生まれ変わり、机や椅子、ノベルティグッズなどへ活用されています。

企業情報

-

Who we are

-

History

-

プロフィール

-

ガバナンス

-

品質保証

-

資生堂の生産・供給

-

地域/事業

ブランド

-

プレステージ

-

プレミアム

-

インナービューティー

-

クオリティーオブライフ

サステナビリティ

-

戦略・マネジメント

-

社会

-

環境

-

コーポレートガバナンス

-

レポート・データ

-

関連情報

イノベーション

-

資生堂の研究開発について

-

研究領域

-

研究成果

-

公的研究費

投資家情報

-

IRライブラリ

-

個人株主・投資家のみなさまへ