- Home

- サステナビリティ

- 人権尊重と責任ある調達

- 人権の取り組み

人権の取り組み

資生堂の事業活動は、常に人権の尊重を基盤とし、社員、取引先、人権団体といったさまざまなステークホルダーとのエンゲージメントに努めています。

資生堂の社員がとるべき行動を「資生堂倫理行動基準」に定め、人権尊重の責務を果たしていく指針として「資生堂人権方針」を策定しています。サプライヤーに対しては「資生堂グループ サプライヤー行動基準」において、人権・法令遵守・労働慣行・知的財産の保護・機密の保持・環境保全・公正な取引に関する規範を明文化し、遵守を求めています。

人権デュー・ディリジェンス

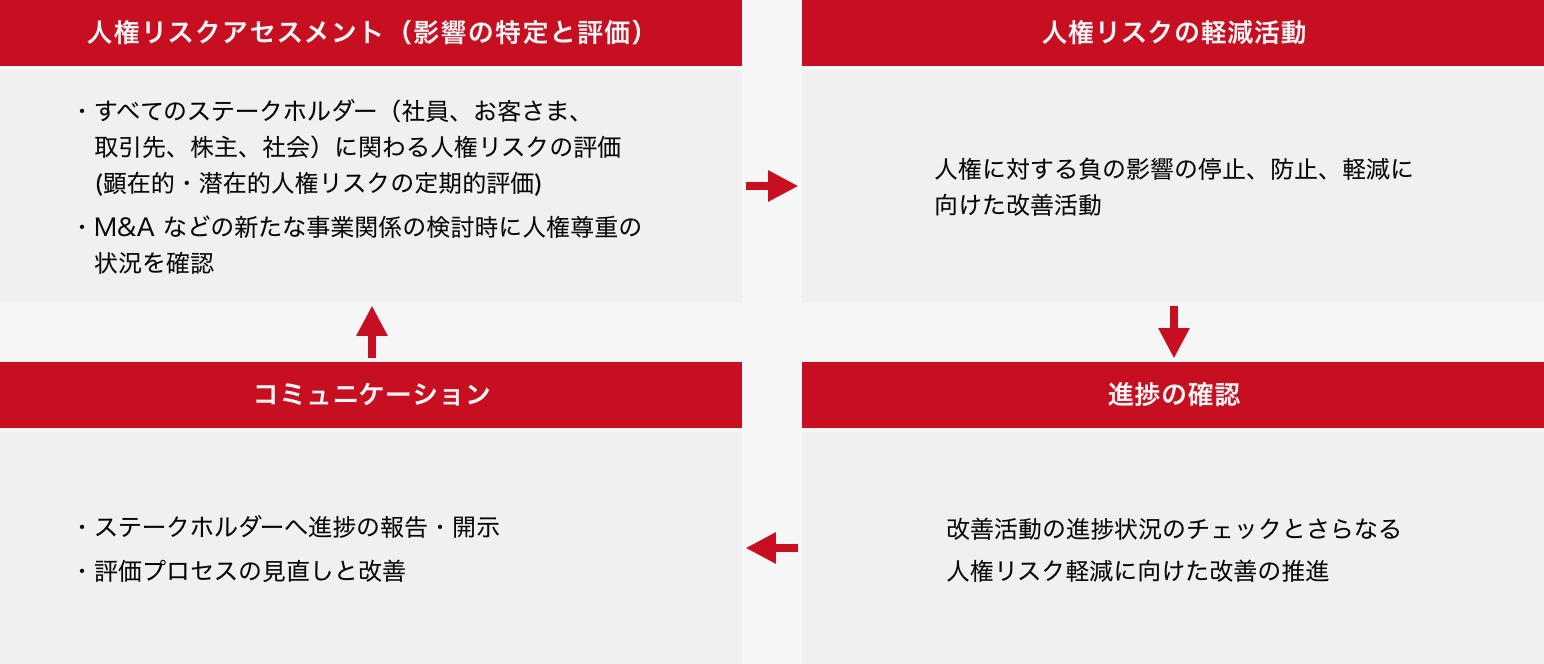

資生堂は、2020年から人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し運用しています。資生堂人権方針では人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築すると定めており、人権に関する負の影響を継続的に特定・モニタリングするとともに、その防止および軽減のための改善アクションを行い、結果を報告することを宣言しています。進捗は定期的に報告・開示することで、さらなる人権リスクの軽減に向けた活動を継続して行っています。

人権に関する取り組みは、「Sustainability Committee」※の下に設置された人権プロジェクト体制を通じて進められています。このプロジェクトでは、チーフ DE&I オフィサーを中心にエグゼクティブオフィサーが参画し、2年ごとに人権リスクアセスメントを実施しています。特定された重要課題については、責任を持つ部門が是正措置と改善状況をまとめ、定期的に「Sustainability Committee」に報告しています。重要な実績や懸念事項は、取締役会にも提案・報告しています。

- ※資生堂は、ブランド・地域事業を通じて全社横断でサステナビリティ関連業務における迅速な意思決定と全社的実行を確実にするため、本社のサステナビリティ関連領域のエグゼクティブオフィサーで構成される「Sustainability Committee」を定期的に開催。特に重要な案件は取締役会に提案もしくは報告を行う

資生堂の人権デュー・ディリジェンスにおけるリスク特定プロセスのスコープは、自社のオペレーションの領域だけではなく、サプライヤーにも拡大しています。M&Aなど新たな事業関係についても、投資判断を行うデュー・ディリジェンスの一環として人権尊重(人事労務のコンプライアンス遵守、社員・お客さまの安全など)についても確認しています。人権リスクアセスメントでは、強制労働・児童労働などの課題に焦点をあて、サプライヤーの従業員などを脆弱なグループとして明確に考慮しています。潜在的・顕在的な人権影響のリスクマッピングに関しては定期的にレビューしています。

2024年には、人権リスクアセスメントで特定したテーマに基づき是正措置を実施し、国内資生堂グループ全社で人権に関する書面調査を行いました。ハラスメント、長時間労働、労働安全衛生といった基本的な項目だけでなく、LGBTQ+の権利やジェンダー平等に関連する項目についても確認しています。また、人権NGOと協力して国内関連会社2社での労働環境調査も行いました。調査の結果、大きな人権侵害のリスクは確認されませんでしたが、指摘された事案については適切な是正措置を実施しました。今後も潜在的なリスクの特定に資する調査と、労働環境の継続的な改善に取り組んでいきます。

人権リスクアセスメント

Step 1: 人権課題の抽出

人権に関する国際規範や、非財務情報開示に関する基準、企業人権ベンチマークのCHRB(Corporate Human Rights Benchmark)の内容などを参照し、考慮すべき人権課題を抽出しました。この人権課題の中には、強制労働や児童労働などの現代奴隷に関する課題のみではなく、結社の自由、団体交渉権、差別など、人権に関連する幅広い課題が含まれています。バリューチェーン全体を通して、当社が関連する対象先におけるリスクを抽出し、人権デュー・ディリジェンスの領域と対象を整理しました。

- - 影響を及ぼす対象:取引先、社員、消費者、社会。具体的には、サプライヤーの従業員、直接雇用・間接雇用を問わず社員、女性、児童、先住民族、地域住民、移民。

- - 考慮する人権課題:人権の尊重と侵害への非加担、ハラスメントと虐待、児童労働(教育を受ける権利の尊重)、差別的行為・差別的表現、強制労働(人身売買の禁止を含む)、結社・団体交渉権の制限、ジェンダーを理由とした不利益(ジェンダー平等および同一労働同一賃金を含む)、などを含めた25項目をリスト化しました。

- - 化粧品・パーソナルプロダクト業界の状況。

- - 人権に関する国際規範や企業人権ベンチマーク:「国連グローバル・コンパクトの10原則」、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO 宣言」、「ILO中核的労働基準」、「世界人権宣言」、「GRI:Global Reporting Initiative」、「CHRB:Corporate Human Rights Benchmark」、「DJSI:Dow Jones Sustainability Indices」、「FTSE:FTSE4Good Index Series」。

Step 2: 人権課題の評価

抽出した人権課題に関連する当社の活動の状況を、国内外の当社内の関係者へのヒアリングや資料閲覧によって確認しました(潜在的な人権影響の発生可能性については社外資料も参考としました)。上記によって確認した国内外での潜在的・顕在的な人権影響の発生可能性、またそれらに対し当社が実施している予防・是正措置の状況から、各人権課題のリスクを評価しました。

- -第三者機関による評価:人権リスクアセスメントを専門とする第三者機関に委託し、当社の人権に関わる各種資料・記録、国内外の資生堂グループ社員へのヒアリングで得られた情報をもとに、バリューチェーン全体における人権リスクの発生状況(潜在的リスク・顕在的リスク)の有無を点数化しました。予防・是正措置の状況確認も含めて、第三者機関が当社の人権リスクのマネジメントシステムが十分であるかを評価しました。

- -人権リスクアセスメントでは情報収集の段階で複数の方法を組み合わせる必要があります。実際に影響を受け得るライツホルダー※との対話として、外国人労働者(派遣社員)へのヒアリングを行いました。

- ※人権の主体となる人、みずからの事業活動において人権に関する影響を受ける人のこと。

- -潜在的な人権影響の調査:国・地域ごとの人権リスクについては、差別に関する国際労働機関(ILO)の調査、研修教育や消費者の権利に関する世界銀行の調査、ジェンダーの平等に関する国際調査「WIN World Survey」、児童労働に関するユニセフ調査などの資料より抽出しました。

- -予防・是正措置の状況:国際機関CHRB、DJSI、FTSE、GRIが取り組みや開示を求める項目から、人権に関する予防・是正措置のチェックリストを作成し、当社の予防・是正措置の有無の状況を評価しました。

Step 3: 人権リスクマップの作成と定期的なレビュー

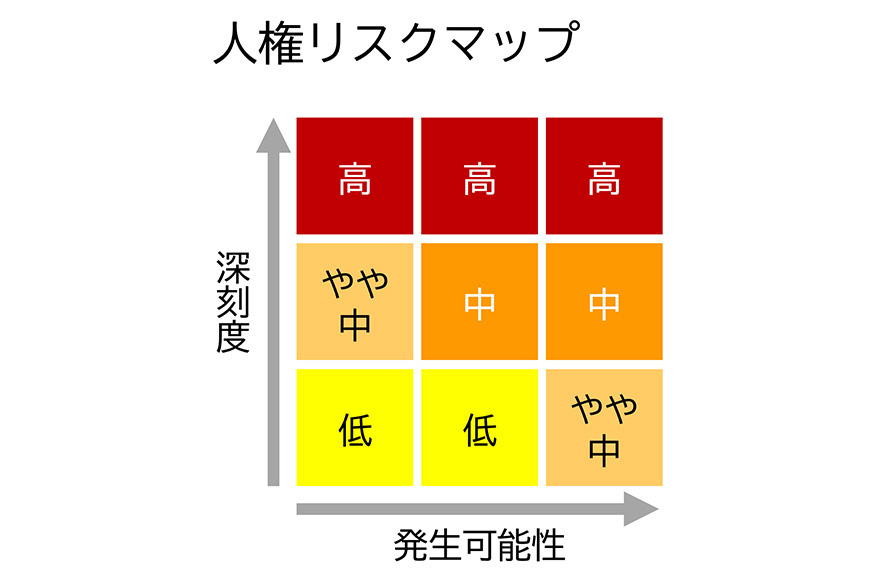

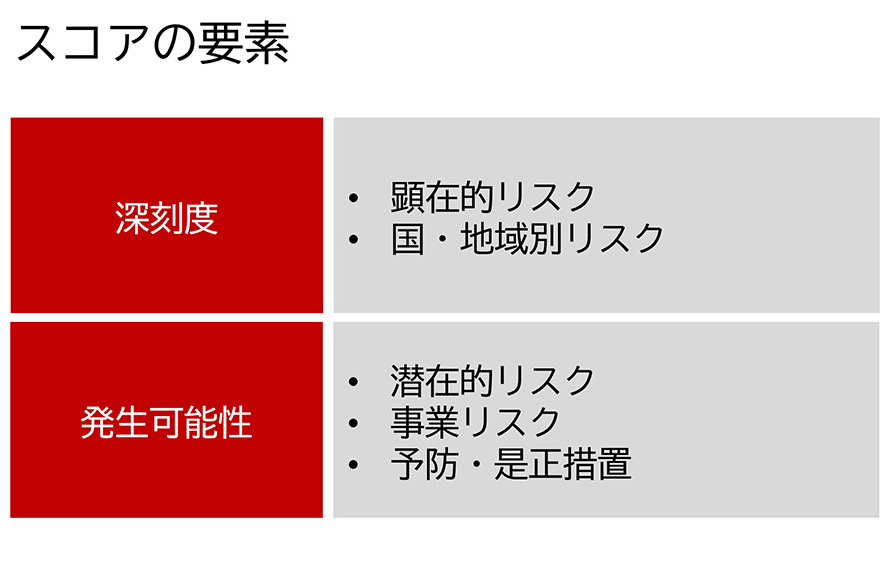

人権リスクアセスメントのスコアを「深刻度」と「発生可能性」の2軸でマッピングし、対応の優先順位を定めています。「深刻度」では、顕在的リスクと国・地域別のリスクを評価し、その深刻度を把握しています。「発生可能性」では、潜在的リスクや業界ごとのリスク、リスク軽減の効果的な予防是正プロセスの有無でスコアを付けています。2020年に第1回、2023年に第2回、2025年に第3回の資生堂グループ全体の人権リスクアセスメントを実施し、人権リスクを確認しました。いずれのアセスメントでも、ビジネスと人権分野に知見を持つ第三者機関から助言を受けました。リスクマップは2年に1度のアセスメントで定期的に見直しをはかり、リスクマップによって特に対応を優先すべき重要な人権リスクを特定し、経営層に報告しました。

定期的な人権リスクアセスメント

| |

人権リスクアセスメント2020 | 人権リスクアセスメント2023および2025 |

|---|---|---|

| 対象※ | 3リージョン(日本、中国、米州) | 全6リージョン(日本、中国、アジアパシフィック、米州、欧州、トラベルリテール)の自社オペレーションおよび合弁会社 |

| 影響を及ぼす対象 | 取引先、社員、消費者、社会。具体的には、サプライヤーの従業員、直接雇用・間接雇用を問わず社員、女性、児童、先住民族、地域住民、移民。 | |

| 考慮する人権課題 | 人権の尊重と侵害への非加担、ハラスメントと虐待、児童労働(教育を受ける権利の尊重)、差別的行為・差別的表現、強制労働(人身売買の禁止を含む)、結社・団体交渉権の制限、ジェンダーを理由とした不利益(ジェンダー平等および同一労働同一賃金を含む)、などを含めた25項目をリスト化。 | |

- ※M&A、合弁会社など新たな事業関係を含む。

人権リスクの軽減と是正措置

人権リスクアセスメントにより特定したリスク※については、負の影響を停止・防止・軽減するための改善活動を推進しています。

- - コンプライアンスと公正な競争の阻害

- - ハラスメント・差別

- - 休憩・休日の権利の侵害(労働時間の超過)

- - プライバシー侵害と個人情報・機密情報の漏洩

- - 労働環境における事故・事件(労災の発生)

- - サプライヤー管理の不徹底

- ※順不同

特に、製造業としての労働安全衛生や化粧品原材料における責任ある調達といった当業界特有の人権リスクに対応するため、資生堂人権方針では「資生堂が社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その防止および軽減を図ります」とリスク軽減プログラムの実施をコミットメントしています。

資生堂は人権を担当するエグゼクティブオフィサーを領域ごとに定め、人権に対する負の影響の停止、防止、軽減に向けた活動を行っています。社員の人権は人事部門とリスクマネジメント部門が対応し、サプライヤーや生産委託先の社員における人権はサプライネットワーク部門が対応にあたっています。

倫理研修やハラスメント研修では、「資生堂倫理行動基準」や関連する方針やルールについて、階層別や職種別に定期的な研修教育を行い、社員の人権に対する理解を深め、人権リスク軽減に努めています。事業所社員を対象とした研修会、新入社員を対象とした研修会などを開催しています。

グローバル本社および各地域の事業所に設置した通報・相談窓口に寄せられた通報・相談をきっかけに、差別・ハラスメントや贈収賄などの不正行為や、そのおそれのある行為が明らかになった場合には、関連する会社・事業所・部門と連携して、不正行為などを直ちに停止させるとともに、速やかに是正措置および再発防止策を講じます。また、不正行為などに関与した従業員に対し、就業規則や社内諸規程に従って処分を行います。通報者・相談者に対して不利益な取り扱いや嫌がらせなどが行われていることが判明した場合には、関連する会社・事業所・部門と連携して、速やかに適切な救済・回復の措置をとるとともに、不利益な取り扱いや嫌がらせなどを行った従業員に対して、懲戒処分を含む厳正な措置を行います。経営に影響を及ぼす懸念のある事案は各部門から経営層へ速やかに報告します。コンプライアンスに関する重大懸念事項は「Global Risk Management & Compliance Committee」や「HQ・SJコンプライアンス委員会」にて経営層へ報告し、関連する会社・事業所・部門と連携して、直ちに当該事案を停止させるとともに、速やかに是正措置および再発防止策を講じます。

資生堂グループ

サプライヤー行動基準では以下のように規定しています。

サプライヤーは、本行動基準に違反したと認識した時点で、直ちに、管轄する資生堂グループに報告します。サプライヤーは、違反が認められた場合は、当該違反を解消するための計画をたて 是正措置を実施するとともに、資生堂グループに是正の状況をそのつど報告します。なお、違反の内容によっては、資生堂グループとの契約が破棄されることがあります。

サプライヤーは、従業員の苦情や通報を受け付け、従業員を被通報者やサプライヤーからの報復のおそれから保護するとともに、プライバシーに配慮しながら、このような苦情などの改善に向けた適切な対応を採ります。

人権課題ごとのリスク軽減策と主な実績(2023~2024年)

人権影響評価

国内外の事業所8拠点(全リージョンの地域本社6拠点、および、国内工場2拠点)において人権影響評価を実施しました。

労働安全衛生

ISO 45001 認証取得工場数11拠点

国内資生堂グループ各社で安全文化診断を行い、「教育・訓練」「報告義務」「パフォーマンス」「資源・環境」「組織・風土」といった項目ごとに各社の安全文化レベルの評価、分析を行いました。診断結果をフィードバックすることで各領域の労働災害撲滅に向けた活動に結び付けています。また、年4回開催する資生堂グループ全体の労働安全衛生マネジメントシステム委員会にて、各事業所の労災の傾向を分析し、再発防止を保証するために危険箇所や危険行為の改善・改良を指示しました。

ハラスメント

2023年に国内資生堂グループはハラスメント実態調査を実施しました。調査対象となった部署の全責任者に対して、調査結果を個別にフィードバックするほか、改善状況が十分ではない部署に対しては、調査結果を踏まえた是正の取り組みを再度要請しました。

2024年は国内資生堂グループにてハラスメントに関わる懲戒処分を7件実施しました。いずれの事案についても不正行為などに関与した従業員に対し、就業規則や社内諸規程に従って処分を行うと同時に、関連する部門と連携して、速やかに是正措置および再発防止策を講じました。

責任ある調達

2023年までに製品の容器包装に使用される紙を、100%※サステナブルな紙に切り替えるという目標を達成することができました。

また、パーム油由来原料については、80%(パーム油換算、重量ベース)を物理的な認証パーム油に切り替えました。

2025年よりFair Labor Associationの活動に参加し、サプライチェーンの労働問題解決に向き合っています。このイニシアチブへの参画を通じて、グローバルスタンダードに準拠した活動を行い、サプライチェーンの透明性をより強化していきます。

- ※製品における、認証紙または再生紙など、紙重量ベース

2024年サプライヤーアセスメント実績

1次サプライヤーアセスメント

2024年には、これまでの直接材・POSM※1に加えて、間接材※2にもサプライヤーアセスメントプログラムの対象カテゴリーを拡大しました。

直接材・POSMについては、2024年は、2023年末までに是正が完了しなかったハイリスクサプライヤー3社の是正活動を行いました。また、リスクの程度やビジネスの観点で重要な1次サプライヤー35社を対象にグローバルでサプライヤーアセスメントプログラムを実施し、1社がセルフアセスメントでハイリスクに該当しました。これらのハイリスクサプライヤーに対しては、第三者監査により是正を確認しました。

間接材については、2025年からセルフアセスメントを開始することを踏まえ、2024年はグローバルで約2万社を対象に、リスクスクリーニング※3を行いました。その結果、セルフアセスメントの対象となる156社を特定しました。

- ※1:カテゴリー:生産用材・OEM調達品・生産委託品、販売支援ツール

- ※2:事業活動に必要なサービス、購入品で直接材ではないもの。販売支援ツールは含まない

- ※3:EcoVadisのスクリーニングツール IQ Plusを用いて、国や業種、スペンドなどに基づくリスクスクリーニングを行い、

優先度が高いと判断したサプライヤーを対象とする

詳しくは「サステナブルで責任ある調達の推進」をご覧ください。

労働慣行

労働時間の方針

資生堂グループは国際労働機関(ILO)の労働時間に関する基準(時間外労働を含まない通常勤務では1日8時間かつ週40時間を上限とし、時間外を含めても週60時間を上限とする)に則り、労働時間の上限遵守と長時間労働削減を目指しています。この方針はCEOによるアクション宣言としてグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンのコレクティブアクション「DEI」にも掲載しています。

「GCNJ Collective Action 2030 DEI」のサイトはこちら(日本語のみ)

残業を含む労働時間・年次有給休暇のモニタリングおよび労働組合との対話

日本国内の資生堂グループは労働基準法第36条に則り、残業(時間外労働)や休日労働に関する労使協定(36協定)を締結しています。日本国内の資生堂グループ主要会社では人事部が労働組合員の残業時間を毎月モニタリングし、残業の多い部門責任者への指導および長時間労働者の健康チェックを促しています。当社は残業を含む労働時間や有給休暇取得率の実績を労使で共有し、長時間労働を是正する取り組みに反映しています。

ジェンダー平等と男女賃金差是正の方針

ジェンダー平等を実現するために、資生堂グループは資生堂人権方針で「均等報酬を実現する」と宣言しています。また、資生堂グループは2010年に「女性のエンパワーメント原則(WEPs)」(UN Women と国連グローバル・コンパクトによる共同イニシアティブ)に署名しました。原則2「職場におけるジェンダー平等」にある「性別に関わらず同一の価値を有する職務には同一の報酬を支払う」(ILO 第100号条約)に基づき、男女賃金差の是正に取り組んでいます。男女賃金差是正のために、2030年までに国内資生堂グループを率いるリーダーについて、あらゆる階層における男女比率を機会均等の象徴である50:50にすることを目標に掲げています。

当社CEOは「労働時間や年齢・性別によらないジョブ型人事・目標管理制度に基づくパフォーマンスマネジメントを徹底します。バックグラウンドに関わらず、キャリア形成の機会を提供し、ジェンダー平等に貢献します。好事例を取引先に共有し、サプライチェーン全体の付加価値を高めます」と宣言しています。

男女賃金差のモニタリングと第三者検証の取得

均等報酬を実現するために、当社は資生堂グループ全体の役員の男女賃金差、および、国内資生堂グループの管理職・非管理職の男女賃金差を定期的にモニタリングしています。これらのデータは第三者検証を取得したうえで、企業情報サイト「社会データ」の均等報酬の項目に開示しています。また、フランスの欧州地域本社においても男女賃金差を毎年モニタリングし開示しています。

従業員300名を超える国内資生堂グループ各社では男女賃金差の要因を分析し、法人ごとに是正策を開示しています。株式会社資生堂・資生堂ジャパンにおいては社員における男女間の差異が生じている主な要因は、管理職における男女比率の差異です。グループ社員のうち女性管理職はグローバルで59.5%ですが、日本国内では41.1%(2025年1月時点)です。これらのギャップを埋めるために、管理職候補となる社員が経験を積めるよう「一人別人材育成プラン」を構築し、リーダー研修も充実しています。また、従業員のキャリア開発やリスキリングを促し、契約社員から社員への転換を図る制度も設けています。当社は2030年までの女性リーダー比率目標という定量的なコミットメントにより、均等報酬の実現に努めます。

「女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の開示」はこちら[PDF:426KB]

労働者の社会保障の強化(障がい者向け通院休暇など)

当社は子の看護等休暇(子ども1人の場合は年5日間)や、障がい者通院休暇(障がいに関する治療などのために時間単位で取得できる特別休暇)を設けており、いずれも法定を超えて有給休暇としています。

従業員人材開発プログラム

DE&Iに関するリテラシー向上を目的としたプログラム「Diversity Week」は、資生堂グループの全社員(契約社員、パートタイマー含む)に提供されています。人権啓発研修、人材開発とネットワーキングを目的とした従業員リソースグループは、国内資生堂グループの全社員(一部の契約社員、パートタイマー含む)に提供されています。また、資生堂グループでは市場や環境の変化に応じて新しい能力開発のためのプログラムを従業員に提供しています。資生堂ジャパンは2024年に社員一人ひとりのキャリアを支援する「ミライキャリアプラン」を公表し、退職する従業員への移行プログラムおよびデジタルツールのトレーニングなどリスキリングの機会を提供しています。ジェンダー平等においては、当社は女性リーダー育成塾「NEXT LEADERSHIP SESSION for WOMEN」を開催しており、8年累計で334名の女性社員が参加しました。同プログラムの開始から7年間で、受講した241名の女性社員(退職者を除く)のうち47%(114名)が昇格を遂げました。女性のエンパワーメントがイノベーションを創出し、資生堂のさらなる成長につながると考え、2030年までに日本国内のあらゆる階層における男女比率を機会均等の象徴である50:50にすることを目指しています。2025年の当社の女性リーダー比率は、取締役54.5%、エグゼクティブオフィサー47.0%、日本国内の管理職41.1%に達しています。

柔軟な働き方、「フレックスタイム制度」・「在宅勤務(テレワーク)制度」

国内資生堂グループの一部では2017年にテレワーク制度を設け、従業員の多様性に対応した柔軟な働き方を拡充しました。2021 年にはコアタイムのない「フレックスタイム制度」を設け、国内資生堂グループ全体にオフィスワークとリモートワークのシナジー効果を最大化させる「資生堂ハイブリッドワークスタイル」を導入しました。現在では「フレックスタイム制度」の利用やテレワークが定着し、業務の目的にあわせた働き方へシフトしています。

たとえば、店頭でお客さま対応に従事する美容職社員は、代替要員を派遣する「カンガルースタッフ制度」を利用すると、育児のために勤務時間を短縮することができます。また、勤務時間や勤務地のコントロールが難しい製造現場の社員は、法定を超えた時間単位の有給休暇である「育児のための時短勤務(1歳未満の子の育児時間は1日1時間まで有給)」や「障がい者通院休暇」、「がん治療通院休暇」※を利用することでワーク・ライフ・バランスの実現につなげています。

- ※「育児のための時短勤務」「障がい者通院休暇」「がん治療通院休暇」などの制度は、美容職社員、製造現場の社員以外も利用できます

子育て中の社員へのサポート

資生堂の社員が子育てと仕事を両立するために、国内資生堂グループは、日本における法整備に先んじて1993年から子育て期の社員が時短勤務できる制度を、1998年から社員の育児を助ける補助金の給付(カフェテリア制度)を開始しました。これらの制度は拡充して現在も運用され、さまざまな社員の働きやすい職場環境の整備を推進しています。

グリーバンスメカニズム※1

当社は、資生堂グループ内における法令・定款・諸規程に違反する行為を発見し、これを是正することなどを目的として、通報・相談窓口※1を設けています。通報・相談に対応する際に知り得た情報を当該対応に関与しない第三者に開示しないことを主旨とする守秘義務、不利益な取り扱い・報復の禁止、利益相反の排除、および通報・相談の対応プロセスなどを明記した社内規程に基づいて、通報・相談窓口を運営しています。これらの社内規程は、社内イントラネットにおいて、従業員がいつでも閲覧できるように公開しています。

グローバルでは、各地域の事業所に通報・相談窓口を設置※2し、その国や地域の法律、社内諸規程、「資生堂倫理行動基準」や倫理に反する言動、または反する懸念のある言動について従業員からの通報・相談に対応する体制を整えています。なお、日本国内の「資生堂ホットライン」※3では、これらのほか、幅広い職場の相談や通報も受け付けています。

また、グローバル本社には資生堂グループの全従業員を対象に、取締役・執行役・エグゼクティブオフィサーなどに関係した通報および通報・相談窓口担当者に関係した通報を直接受け付ける窓口として、「資生堂グローバルホットライン」※4と「資生堂グループ監査委員会通報窓口」※5を設置しています。

なお、一部を除き、各通報・相談窓口の初期受け付けは、当社から独立した第三者(通報窓口業務に特化した専門会社など)によって運営され、匿名での通報・相談も受け付けています。

取引先・サプライチェーン従業員の人権に関する懸念を受け付ける通報窓口として、2025年から資生堂グループのすべてのリージョンで「資生堂ビジネスパートナーホットライン」を設け、資生堂グループ各社との取引に関連して生じた人権やコンプライアンス違反にかかわる通報・相談を受け付けています。購買部門が定期的に開催するサプライヤーへ教育プログラムにおいては、資生堂サプライヤー行動基準の改訂内容とあわせて取引先に人権課題に関する意識付けを行っています。

「資生堂ビジネスパートナーホットライン」はこちら

サプライヤーへの教育プログラムはこちら

- ※1:日本国内の通報・相談窓口では、国内の資生堂グループ各社に勤務するすべての者(取締役、執行役、監査役、エグゼクティブオフィサー、社員、契約社員、派遣社員、1年以内の退職者、その他公益通報者保護法上の保護対象者)からの通報・相談を受け付けています。

- ※2:各地域本社の窓口では、リスクマネジメント・コンプライアンスを担当する部門または担当者が通報・相談の対応を担っています。

- ※3:「資生堂ホットライン」は「HQ・SJコンプライアンス委員会」が設置し、グローバル本社のリスクマネジメント担当部門が所管・運営しています。

- ※4:「資生堂グローバルホットライン」はCLOが設置し、グローバル本社のリスクマネジメント担当部門が所管・運営しています。

- ※5:「資生堂グループ監査委員会通報窓口」は監査委員会が所管・運営しています。

また、「資生堂倫理行動基準」に関する研修のテーマとして、通報・相談窓口の利用の促進に関する事項を取り上げるほか、その他の研修においても、設置の主旨、体制、仕組み、利用方法やコンタクトポイントなどを教育することで、通報・相談窓口に対する理解を深め、利用を促進しています。

責任あるマーケティング・広告

資生堂は、「責任あるマーケティング・広告方針」のもと、生活者との信頼関係を築き、透明性のあるマーケティング・広告活動を推進します。すべての商品訴求は誤解を招かない情報提供を徹底し、脆弱なコミュニティの保護や国際基準の遵守を通じて、社会的責任を果たします。本方針のもと、資生堂のすべてのブランドは統一された枠組みのなかでマーケティング・広告を推進します。

詳しくは「責任あるマーケティング・広告」をご覧ください。

生活賃金

資生堂は社員に対して、賃金が社員およびその家族が人間らしく生活するために必要な額となるよう考慮します。バリューチェーン全体での生活賃金に対するアプローチとして2023年にはFair Wage Networkと連携し、Fair Wage Networkのメソッドで資生堂グループ全体の従業員の生活賃金を評価しました。

国内資生堂グループにおいて子どもを扶養する社員に対しては、ベース給与に追加して、子どもの育児や教育を賄うための手当を毎月支給しています(カフェテリア制度の育児・教育費用補助)。

株式会社資生堂・資生堂ジャパン株式会社の社員においては、日本労働組合総連合会が発行する2021 連合リビングウェイジ報告書と比較して、基本的な給与が生活賃金を上回る設計となっていることを2022年にセルフアセスメントにて確認しています。 また、サプライヤーについては、資生堂グループ サプライヤー行動基準にて、サプライヤーが従業員に対し支払う賃金について、従業員およびその家族が人間らしく生活するために必要な額となることを考慮するよう定めています。

ステークホルダーとの対話

持続可能で責任ある調達や事業活動全体での人権尊重のために、資生堂はさまざまなステークホルダーと環境・社会の両面について対話を行い、課題の共有や解決に努めています。人権専門家との対話では、人権デュー・ディリジェンスの進め方について助言を得て、当社の活動に反映しています。

2023年は人権専門家との対話を開催しました。同年に当社が行った人権リスクアセスメントの結果を報告し、それぞれの人権リスクへの対応の進捗、人権デュー・ディリジェンスの開示、サプライチェーン上の人権リスクへの対応について対話を行いました。

| 開催日 | 2023年10月16日 |

| 議題 | グリーバンスメカニズムの構築、人権に関するサプライヤー管理 |

| 専門家 | World Benchmarking AllianceおよびUnited Nations Development Programme(国連開発計画) Asia Pacificの人権専門家 |

| 主な意見 | 人権専門家からは、ライツホルダーとの信頼関係の構築が重要であることや、グリーバンスメカニズム構築のためにもサプライヤーとのエンゲージメントを進めるようにとの助言を受ける。 |

2024年は以下のようなテーマで合わせて10の人権団体・有識者との対話を行いました。

- ・サプライチェーン上の強制労働・人身売買、移民労働者における人権課題

- ・プライバシー保護とAI

- ・気候変動・生物多様性保全と人権

- ・紛争影響地域における人権

- ・ジェンダーギャップ

ステークホルダーとの対話から得た重要な懸念事項や改善策は「Sustainability Committee」で報告されます。

ステークホルダーとの対話により指摘された人権課題への対応例

2023年に行った人権リスクアセスメントの一環として、人権NGOとともに国内自社工場2拠点における外国人労働者(派遣社員)へのヒアリングを含む労働環境調査を行いました。調査からは大きな人権侵害に発展するリスクは確認できませんでしたが、人権リスクとして指摘された事案については是正措置を講じました。引き続き潜在的なリスクの特定に資する調査と継続的な労働環境の改善に取り組みます。

| 開催日 | 2023年9月21~22日 |

| 会場 | 資生堂掛川工場、資生堂大阪茨木工場 |

| 議題 | 人権デュー・ディリジェンス 現地調査・エンゲージメント 外国人労働者(派遣社員)への直接インタビューを含む労働環境調査 |

| 調査協力 | 一般社団法人 ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(ASSC) |

| 調査内容 |

|

-

●事例1 自社工場で従業員の更衣時間についての指摘

国内自社工場での人権調査にて、出勤時・退勤時のユニフォームへの着替えの時間が労働時間として扱われていないことが人権リスクとして懸念されるとの指摘を受けました。調査時は着替えの時間に賃金を支払う方向で調整を進めている段階でしたが、2024年からはすべての国内自社工場で更衣時間を有給化しました。 -

●事例2 自社工場で働く外国人労働者(派遣社員)の雇用契約書についての指摘

国内自社工場で働く外国人労働者(派遣社員)へヒアリングしたところ、工場の掲示物や書類においては英語表記が増えたことで従来よりも理解しやすくなったとの好意的な発言があがったものの、外国人労働者を雇用している派遣会社の雇用契約書などが日本語のみであるとの指摘を受けました。雇用契約書での多言語対応の必要性を理解し、直接雇用・間接雇用を問わず外国人労働者が理解できる言語で雇用契約書を準備することを派遣会社に要請しました。

人権に関する報告・開示

資生堂はサステナビリティレポートおよび企業情報サイト「サステナビリティ」にて、人権に関する進捗を報告しています。この報告には、最新の人権デュー・ディリジェンスおよびリスク評価活動、該当する場合には人権に関するインシデントや救済措置・計画が含まれます。また、当社は、英国現代奴隷法への声明を企業情報サイトで開示しています。このようなコミュニケーションを経て、評価プロセスの見直しと改善を行っています。

企業情報

-

Who we are

-

History

-

プロフィール

-

ガバナンス

-

品質保証

-

資生堂の生産・供給

-

地域/事業

ブランド

-

プレステージ

-

プレミアム

-

インナービューティー

-

クオリティーオブライフ

サステナビリティ

-

戦略・マネジメント

-

社会

-

環境

-

コーポレートガバナンス

-

レポート・データ

-

関連情報

イノベーション

-

資生堂の研究開発について

-

研究領域

-

研究成果

-

公的研究費

投資家情報

-

IRライブラリ

-

個人株主・投資家のみなさまへ