- Home

- 企業情報

- Shiseido Talks

- 周りを巻き込みスピード感を持って。循環型社会への新しい挑戦を推し進めるイノベーションマインドとは~資生堂が参画するサステナビリティの産業化プロジェクト“MATSURI”~

周りを巻き込みスピード感を持って。

循環型社会への新しい挑戦を推し進めるイノベーションマインドとは

~資生堂が参画するサステナビリティの産業化プロジェクト“MATSURI”~

2023年12月21日

資生堂は、2030 年に向け「美の力を通じて“人々が幸福を実感できる”サステナブルな社会の実現」という目標を掲げ、循環型の社会の実現のために技術やビジネスモデルの構築に取り組んでいます。その戦略アクションのひとつとして、ちとせグループ※1の主導する石油産業に代わる微細藻類(以下 藻類)の新産業の社会実装を目指す世界初の企業連携型プロジェクトMATSURI※2(Microalgae Towards Sustainable and Resilient Industry)に参画しています。未来を見据えた新しい技術開発への挑戦について、ブランド価値開発研究所 開発推進センター 原料開発室長 小口希と原料開発グループ 伊東祐仁に話を聞きました。

資生堂のMATSURIへの参画と今後の予定

| 2022年4月 | 法人パートナーとしてMATSURIに参画 |

| 2023年4月 | マレーシア クチンの藻類培養設備CHITOSE Carbon Capture Central (C4)を視察。開所式に参加 |

| 2023年7月 | ちとせグループに対し10億円を出資。戦略協業契約を締結 |

| 2023年9月 | 乾燥藻からの成分分析を開始 |

| 2024年 | 化粧品原料化(予定) |

| 2025年 | プロトタイプ製品完成(予定) |

| 2030年 | 製品化(予定) |

―MATSURIプロジェクトについて教えてください。

伊東 MATSURIは、私たちの社会・経済の維持に欠かせないけど地球の温暖化や資源の枯渇といった不安を抱えている「化石資源(石油、石炭、天然ガスの総称)」に対し、「藻類」を由来とする資源に丸ごと置き換えることで、1,000年先の未来まで持続する社会を実現するという壮大なプロジェクトです。

全く新しい産業を生み出すことになるため、藻類の培養技術開発と設備設計、成分の分析、精製、最終製品の開発などに至るまで、すべての過程において専門知識とそれに特化した技術が必要です。MATSURIでは多種多様な産業に展開することをゴールとして、さまざまな企業や組織と連携し産業構造の構築を目指しています。

社会のため、地球の未来のために業界を超えて繋がる。そしてまずは日本で、それぞれの企業が持つ技術と知恵を結集して問題を突破していこうというのです。とてもダイナミックです。

ブランド価値開発研究所 原料開発グループ 伊東祐仁

―MATSURIに参画を決めた理由は何ですか?

MATSURIの藻類培養設備は近くの火力発電所で排出されるCO₂を直接引き込んでいます。安定的な培養を考えると工場で人工光を使うという方法がありますが、それではCO₂を出してしまうことになります。環境に負荷をかけない循環社会の構築の実践にこだわっていることに共感したことが二つ目の理由です。

私は学会でこのプロジェクトのことを知り運営会社のちとせグループ様にすぐに話を聞きに伺いました。このときの代表の藤田朋宏さんの、藻類で世界を変える、という強い意志と熱意に心を動かされ、すぐに上司である室長の小口さんに報告しました。

ブランド価値開発研究所 開発推進センター原料開発室長 小口希

小口 私も伊東さんから話を聞いて、日本にある技術力を集めて藻類の産業化を目指すという壮大な趣旨と、業界の枠を超えた協業というスタイルにイノベーションの可能性を強く感じ、化粧品のリーディングカンパニーとして参画すべきだと判断しました。

私たちが考えるよりもっと大きなスケールでサステナビリティの取り組みができます、とすぐに自分の上司に提案しました。学会で知ってからMATSURIへの参画までは、およそ1か月というスピードでした。

そして、2023年4月にマレーシアの藻類培養設備が本格稼働するにあたり、副社長でチーフマーケティング&イノベーションオフィサーの岡部さんに現地視察を提案。

その視察で岡部さんもプロジェクトの意義を強く感じてくれ、帰国後は、社長に投資も含めた産業構築パートナー参画を提案し、そして7月に研究開発を中心とした戦略協業契約の締結を決めました。

短時間で多くの人たちの気持ちを動かしたのは、ひとえによりよい世界を実現したいという熱意の伝播でした。

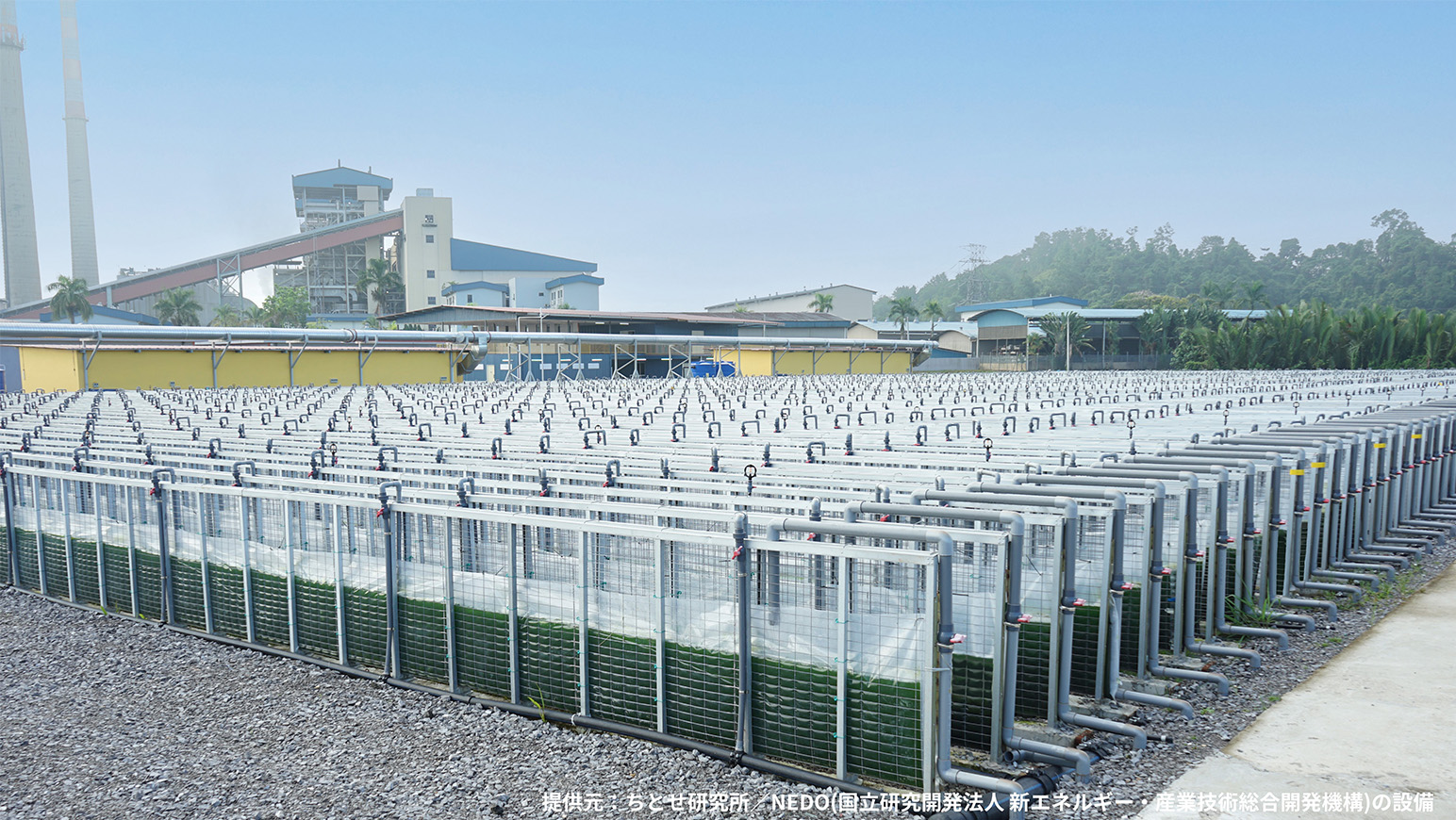

2023年4月、マレーシアにあるNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)※3の委託事業として運営する藻類培養設備C4の視察。副社長兼チーフマーケティング&イノベーションオフィサー岡部義昭(前列中央)、伊東、小口(前列右端から)

―数あるバイオマスの中から微細藻類に着目した理由を教えてください。

また、培養スピードが速いという特徴があります。植物のように根、茎、葉といった生殖構造を持たず、油糧植物でいう果実部のみで構成されているからです。そのため、藻類は生産効率が高く、オイル収量はパームヤシの2倍、タンパク質の収穫量は大豆生産量の16倍といわれています。

成長のエネルギーが果実部だけに集約するため、私たちに必要な栄養素、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラル、脂肪酸などが豊富に含まれています。藻類の種類によってはEPAやDHAといった不飽和脂肪酸、抗酸化成分のアスタキサンチンが含まれていることもわかっています。

水中や海中に生息する藻類ですが、培養時の水の使用量は多くはありません。タンパク質換算で1kg収穫する場合、藻類に必要な水の量は大豆生産のおよそ1/5といわれています。水資源を有効活用でき環境に負荷がかからないのです。

水と光があればどこでも培養可能で土地の条件を考慮しないため、食料生産と競合しない、というのも利点ですね。

マレーシア クチンにある藻類培養設備C4の全景。施設は5ha(東京ドームと同程度)の広さで世界最大規模。写真奥は隣接する火力発電所。ここから排ガス中の二酸化炭素を引き込み、藻類培養時の栄養素として利用。年間700tのCO₂を固定しながら乾燥重量350tの藻類バイオマスを生産予定。

培養にはフォトバイオリアクターという設備を採用。少ない水量で効率良く太陽光とCO₂の供給が可能。5haの広大な土地に、整然と並べられている。

―MATSURIで、当社はどのような活動をしていますか?

藻類由来の化粧品原料は安全性や品質の標準がありませんから、化粧品業界でガイドラインを作るという作業もあります。

―プロジェクトによって、化粧品はどのように変わりますか?

微細藻類の培養数によって色の濃さが変わる。ボトルの右からおよそ3日で左端の色に。写真右端は乾燥藻。マレーシアの培養施設10平方メートルで1日増殖した量に相当。

微細藻類は用途によって個体、液体に加工される。

ボトル左の茶色は藻類から抽出されたオイル。それを精製したのが右の透明ボトル。こちらが化粧品用の原料となる。

―原料開発においてこれまでも多くの挑戦をしてきたと思いますが、今までと大きく違う点は何でしょうか。

小口 粗原料を自分たちで見つけてきて化粧品原料開発から関わり新しい原料に置き換える、ということが初めての挑戦です。原料メーカー様と協働し、求めている原料と品質をお伝えしながら一緒に開発していくことになります。

原料の目途が立ったら、製品開発のために生産部門や、事業部門を横断して巻き込んでいくことが次の大きな仕事になります。今までも我々原料開発チームがリーダーシップを取ることはありましたが、このような大規模なチャレンジは初めてとなります。

左から4本は同一種の微細藻類の濃度の違い。右端の鮮やかな緑色は葉緑素などの色素成分。今後の研究により、藻類から抽出が期待される。

新しい挑戦をよしとする風土と多様性を認め活かしあう文化。

情熱と、実現へのこだわりを育てる

―未知の領域である今回のプロジェクトを、社内のメンバーはどう捉えていますか?

組織全体でアイデアの芽がたくさん生まれているはずです。

―不安や失敗へのリスクはどのように対応していますか?

好奇心は研究者には必要な要素で、考えや発想が人と違うことも大切な視点です。

資生堂には多様性を認めるという文化があるので、相手の言うことをまず受け止めます。

150年の歴史がある会社なので保守的で安定志向というイメージがあるかもしれませんが、私自身、これまで制約や制限を受けたことはありません。よりよい未来を実現するための挑戦にはどーんと背中を押してくれる会社ですし、私もメンバーの背中を押すようにしています。

―最後に、お2人が考えるサステナビリティについて教えてください。

よりよい未来を作りたいという想いを持ち、垣根を越えてネットワークで動くこと。一社で活動しても環境に与える影響はごくわずかですが、社会全体が一緒に活動すれば効果が上がってきます。そのためには周りを巻き込んでいく力が必要です。

私は原料を通じてそれを実現したいです。

そして、製品を手に取ってくださった方々が、ご自身も、地球も、未来も美しくある、と感じてくださったらうれしいです。

伊東 概念を覆すことが持続可能な社会の実現につながると考えます。環境にやさしいと聞くと我慢したり、あきらめたり、義務感を持ってしまいがちですが、制約を変え、考え方を変えることで世の中が変わり、今までとは違った概念になっていく。私たちは今、その渦中にいると思います。サステナブルでありながらラグジュアリーである。そのような新しい調和が生まれるチャンスが目の前にあるのです。

情熱をもって取り組み、いろいろな人たちと新しいハーモニーを生み出し、イノベーションを創出したいですね。オールジャパンで成功例を作りたいです。

MATSURIプロジェクトの計画

2030年には2,000haまで拡大予定。1kgあたり300円以下の生産コストで乾燥重量 年間14万tの供給体制を確立。この時点でCO₂削減量がCO₂排出量を上回り、地球にとってポジティブな影響を与えることが可能に。

2050年には世界のトウモロコシ生産農地1/20にあたる1,000万ha規模に拡大。1kgあたり60円以下の生産コストで乾燥重量7億tを実現予定(2023/2024年時点でトウモロコシの世界生産量合計はおよそ12億t)。

-

※1:ちとせグループ

世界のバイオエコノミーをリードするバイオ企業群。バイオテクノロジーの可能性を追求することで、医薬品、食品、化学品、農業、エネルギーなど、現在の世界では化石資源を基点に構築されている産業構造を、光合成を基点に組み上げ循環型の社会に近づけるための研究開発・事業開発を実施。

-

※2:MATSURIプロジェクト

藻類の大規模生産と事業化に強みをもつちとせグループが主体となり、日本を代表する企業群・行政と共にこれまで誰も成し得なかった藻類産業を構築するプロジェクト。MATSURIの名の通り、人類史上に残るお祭りとするべく、藻類の活用を通じたサステナブルな社会づくりの構築を目指す。同プロジェクトは国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業」の実施予定先として2023年に採択。マレーシアの微細藻類培養はNEDOの委託事業。

-

※3:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

持続可能な社会の実現に向け、技術開発の推進を通じてイノベーションを創出する国立研究開発法人。

日本は2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする目標を掲げ、その成長戦略として「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、企業の挑戦を後押しすべく「グリーンイノベーション基金」がNEDOに創設される。研究開発・実証から社会実装までを見据え、官民で具体的な目標を共有し、企業等の取り組みに対し10年間の継続的な支援を行う。

企業情報

-

Who we are

-

History

-

プロフィール

-

ガバナンス

-

品質保証

-

資生堂の生産・供給

-

地域/事業

ブランド

-

プレステージ

-

プレミアム

-

インナービューティー

-

クオリティーオブライフ

サステナビリティ

-

戦略・マネジメント

-

社会

-

環境

-

コーポレートガバナンス

-

レポート・データ

-

関連情報

イノベーション

-

資生堂の研究開発について

-

研究領域

-

研究成果

-

公的研究費

投資家情報

-

IRライブラリ

-

個人株主・投資家のみなさまへ