- Home

- 企業情報

- Shiseido Talks

- ジェンダー平等に向け、STEAM教育を通し女性のエンパワーメントを ~クレ・ド・ポー ボーテが社会貢献活動に込める想い~

ジェンダー平等に向け、STEAM教育を通し女性のエンパワーメントを

~クレ・ド・ポー ボーテが社会貢献活動に込める想い~

2025年11月27日

世界中の女性たちの輝きを解き放ちたいという想いを持ち、ラグジュアリーとサイエンスを極めるクレ・ド・ポー

ボーテは、STEAM教育を通して女性をエンパワーメントする社会貢献活動を行っています。

その一環として2019年に創設された「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」では、STEAM分野で社会にポジティブな変化をもたらす女性を毎年表彰し、ブランドのベストセラー「ル・セラム」のグローバル売上の一部を原資とする寄付金を通じて、その活動を支援しています。

今回は、本アワードの2025年受賞者の中島さち子さんと、クレ・ド・ポー ボーテのチーフブランドオフィサーである橋本美月による対談をお届けします。

INDEX

クレ・ド・ポー ボーテ

資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして1982年に誕生。 創設から肌細胞科学の新たな領域を確立するという使命を持ち、モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品を、世界27※1の国と地域で展開。

- ※1 2025年10月時点

STEAM

科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術/リベラルアーツ(Art)、数学(Mathematics)の5つの学問領域の英語の頭文字をとった教育概念。2000年代に米国で始まる。当初は科学技術(STEM)にフォーカスされていたが、AIの時代が到来し、マニュアル思考ではない創造力や共感力を加速させる必要があり、のちにArtが加わる。

プロフィール

橋本 美月(はしもと みづき)

資生堂に1997年に入社、国際事業部に配属。入社3年目にヨーロッパ地域本社に異動、パリ駐在を経験。20年以上にわたり、化粧品販売とマーケティングの国際業務に携わる。その後、2012年に資生堂シンガポールの社長に就任、資生堂グループの海外子会社を率いた初の日本人女性となる。2015年クレ・ド・ポー ボーテのブランドに帰任、プロモーションや事業戦略の責任者を経て、2022年1月よりチーフブランドオフィサーに就任。

中島 さち子(なかじま さちこ)

音楽家・数学者・STEAM教育者、メディアアーティスト。株式会社steAm CEO、一般社団法人steAm BAND 代表理事。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサー(シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」)。 2025年、「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」を日本人として初めて受賞。

国際数学オリンピックで、日本人女性として初めて金メダルを獲得。19歳の娘を持つ母親。

輝きがあふれる未来を創造するために。

社会にポジティブな変化をもたらす女性を支援

―クレ・ド・ポー ボーテは、どのような想いで社会貢献活動を行っているのでしょうか。

クレ・ド・ポー ボーテ チーフブランドオフィサー 橋本 美月

―具体的には、どのような活動があるのでしょうか。

- ※2 2019年のクレ・ド・ポー ボーテとユニセフのパートナーシップ開始以来

―「教育」を切り口にした活動に重きを置いているのはなぜでしょう?

「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」初代受賞者のマズーン・メレハンさんはシリア出身の難民で、任命当時最年少でユニセフの親善大使となった方です。彼女は困難な状況にありながらも、「教育は、平等なチャンスをつかむための最も有効な手段」と語り、難民キャンプで子どもたちが学びを続けられるように尽力しました。彼女の行動は、困難な状況にある子どもたちに勇気を与え、教育の力が人生を変えることを世界に示しています。

―クレ・ド・ポー ボーテがSTEAM教育に取り組むようになった背景を教えてください。

2025年からは、STEMに新たにArt(芸術/リベラルアーツ)を加えたSTEAMに支援を拡大しています。アートの思考はより柔軟な思考力・創造力を養い、イノベーションへの触発になり、AI時代には特に求められる資質です。時代にあった広がりを持ち、教育を通じて女性の可能性を引き出すことができると期待しています。

―中島さんは、STEAM教育を実践されていますが、STEAMの実情を教えてください。

世界の経済や社会環境が厳しい国々では、社会課題に取り組む問題解決能力や専門性を身につけることができるSTEM/STEAM教育が重要視されています。

そして、世界的に見てマイノリティな立場に置かれている女性の教育にSTEM/STEAMの要素を取り入れる国も増えています。

これから先、大切になるのは「どういう社会をつくりたいか」という想いです。その想いの実現に正解のルートはなく、豊かな発想力が必要になります。触れたことがない、試したことがないと発想は湧きません。実践して失敗してアプローチを変えて、という動きの中から解決の糸口が見つかったりします。自分の得意、不得意を決めつけずに、正解ありきではなく、わからないことを楽しんでみる、遊んでみてほしいです。

「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」2025年受賞者 中島さち子さん

日本人として初の受賞。

枠組みを解き放つ中島さんの取り組み

―中島さんは2025年の「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」を受賞されました。感想をお聞かせください。

この1年はクレ・ド・ポー ボーテと一緒にどこまで踏み込んで日本社会を動かしていけるか——そんな想いがありました。

地方を中心に「女の子だから数学はできなくてもいい」と周りから言われて諦めてしまうというケースがまだ見受けられます。だからこそ、クレ・ド・ポー ボーテとご一緒に活動することで、「おしゃれな数学を楽しみましょう」と、魅力的に発信できるのが良いと思いました。

- ※3 グローバルな経済問題に取り組むために、政治、経済、学術などの各分野における指導者層の交流を目的とした、スイスに本部を置く独立・非営利団体

- ※4 「The Global Gender Gap Report 2024」内での、各国各地域における男女格差を図る指数。日本は146か国中118位。

場があれば、才能は開花する

―受賞後、中島さんとクレ・ド・ポー ボーテが共同で「STEAM Girls Award」を開催されました。いかがでしたか?

- 1.芸術家や哲学者になりきり、何かを生み出したり世界を新しいメガネで見る

- 2.科学者や数学者になりきり、自分だけの問いをみつけ、研究や深堀りを行う

- 3.発明家や起業家になりきり、いのち輝く未来社会のために何ができるか考える

たとえば「海をきれいにしたい」という大きなテーマで、海底を掃除する仕組みを考える提案から、身近な問題をテクノロジーでどう解決できるのかを探るアイディアなど、少女たちの発想の豊かさに触れることができました。

扱った問題は身近でしたが、発想は多様でしたね。「解決したい」「楽しくしたい」という想いから「形にしよう」と動いたことが、次につながっていくのだろうなと思いました。

入賞チームには大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンの一つ、私がプロデューサーを務めた「いのちの遊び場 クラゲ館」に招待しました。その中で交流が生まれ、新たなコラボレーションがここから生まれるのではないかという期待が持てました。

今回、「STEAM Girls Award」という舞台があったからこそ、その力を発揮してくれたと思います。普段は控えめな少女も、「Girls Award」と銘打ったことで行動が後押しされたのではないかと思います。

世界と比較すると日本の女性は遠慮しがちで、それは美徳でもあるのですが、機会を失っているとも感じています。「私なんて」と一歩引くのではなく、「私らしく」と1歩、踏み出し、「私が」と歩みを進める女性たちが増えたらと感じています。

「STEAM Girls Award」受賞式の様子

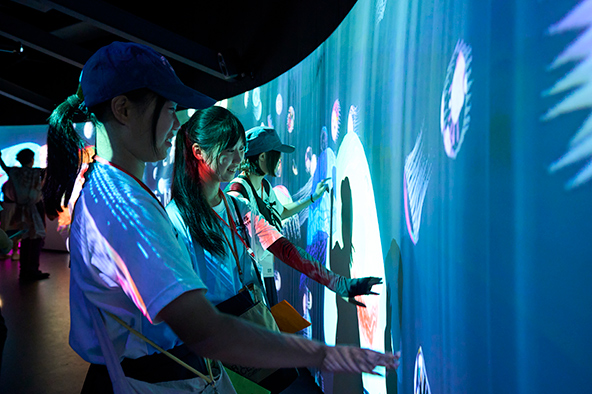

「いのちの遊び場 クラゲ館」見学の様子

大阪茨木工場での体験の様子

社会はどうあるべきか。

多様な創造性が変化を促す。

―アワードの関連イベントとして、STEAM×ジェンダーパネル セッションも行われました。いかがでしたか?

―今後の展望についてお聞かせください。

先日、資生堂の社員向けにSTEAMについての講座を開催しました。皆さんの反応が良く、また、STEAMを楽しめる機会が提供できればうれしいです。今後もSTEAM教育の発展に向けてご一緒に活動ができたらと思います。

企業情報

-

Who we are

-

History

-

プロフィール

-

ガバナンス

-

品質保証

-

資生堂の生産・供給

-

地域/事業

ブランド

-

プレステージ

-

プレミアム

-

インナービューティー

-

クオリティーオブライフ

サステナビリティ

-

戦略・マネジメント

-

社会

-

環境

-

コーポレートガバナンス

-

レポート・データ

-

関連情報

イノベーション

-

資生堂の研究開発について

-

研究領域

-

研究成果

-

公的研究費

投資家情報

-

IRライブラリ

-

個人株主・投資家のみなさまへ