- Home

- 企業情報

- Shiseido Talks

- “セラムファースト”という逆転の発想で、新カテゴリーを創出する「ファンデ美容液」開発物語

“セラムファースト”という逆転の発想で、新カテゴリーを創出する

「ファンデ美容液」開発物語

2024年4月19日

ブランド価値開発研究所 プロダクト室 室長 三浦 由将(写真右)

ブランド価値開発研究所 プロダクト室 髙田 耕太郎(写真左)

肌を彩るファンデーションにスキンケア効果を持たせるのではなく、肌を育む美容液から発想してファンデーションをつくる。そんな逆転発想から生まれた“彩る美容液”という新カテゴリーが、「ファンデ美容液」です。資生堂は、このファンデ美容液を新しい化粧文化として発信するコミュニケーションを2024年4月2日(火)よりスタートしました。この新発想ベースメイクカテゴリーはどのようにして生まれたのか。生みの親ともいえる、ふたりの研究員に話を聞きました。

従来のファンデーションの進化、ではなく、「新しいカテゴリー」

をつくる

―現在の仕事の内容と「ファンデ美容液」開発における役割を教えてください

―資生堂で、化粧品の研究に携わる、その動機はどんなことでしたか?

ブランド価値開発研究所 プロダクト室 室長 三浦 由将

三浦 私は大学で化学を専攻していましたので、身の回りの商品に興味があり、それらを自分の手で作ることによって人々の生活の質が向上したり、毎日の生活が楽しくなる、というところに貢献したいと考えていました。中でも化粧品は身近で、色や香りのサイエンスに関心もあって。入社時の希望が幸いにして叶い、ファンデーションの部署に配属になったのが始まりです。

髙田 私は学生時代、化学と生物の中間領域を研究していました。そのバックグラウンドを生かせて多くの人の役に立つというと、化粧品がいちばん理想に近いと思い、資生堂に入りました。スキンケアを4年ほど担当してから、21年からファンデーションの部署に異動し、今ちょうど半々くらいのキャリアです。

ブランド価値開発研究所 プロダクト室 髙田 耕太郎

―そんな、ファンデーションを極めた二人に伺います。スキンケア効果のあるファンデーションは今までもありましたが、今回の「ファンデ美容液」は、その次元を超えたものだと聞いています。違いをひとことで言うと?

―研究や処方の現場にいない立場から見ると、研究の現場に対しては、感性を研ぎ澄ましているイメージより試験管とか顕微鏡、数字…というイメージを持っていました

逆転の発想で壁を超える

―新しいカテゴリーと呼べるほどのものを作るために、今回どのようなブレイクスルーがあったのでしょうか

―研究者の探求心と世の中の求めるものが合致した瞬間ですね

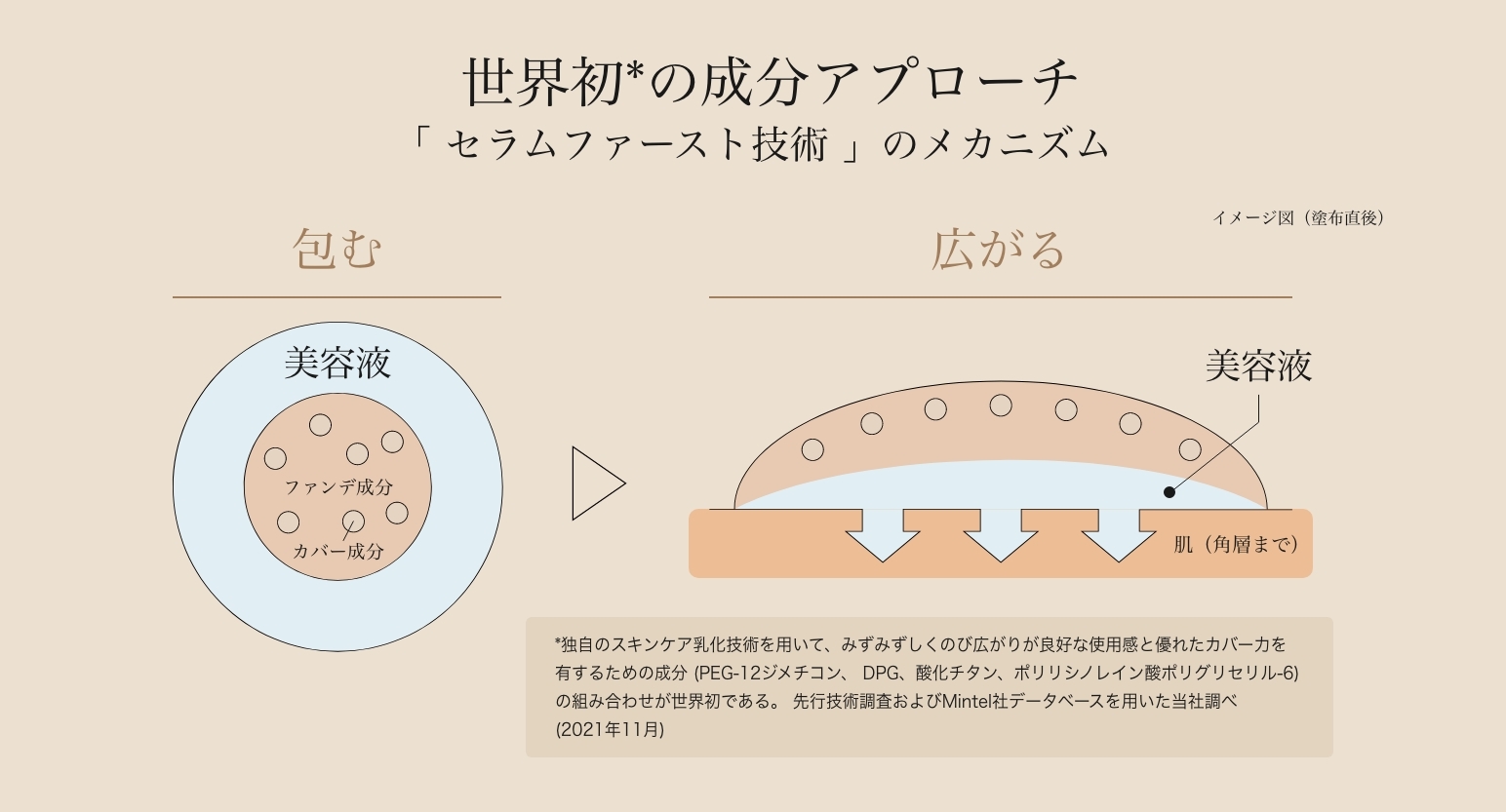

P/O/W型乳化では、パウダーを油でくるむことで化粧もち効果も高め、それをミクロレベルにカプセル化して美容液で包む。こうすることで、美容液がまず肌に広がり、その上にファンデ成分が均一に広がるから、美容液が肌にずっとふれる。これがセラムファースト技術です。

―気持ちよく使える、ということは、身の回りを心地よいもので満たして健やかに暮らしたいという、コロナ禍を経た生活者の意識の変化にもあっているようです

―ファンデ美容液の処方の種が生まれた時は、「あ、これだ」っていうような感覚はありましたか

専門領域を越境しながら進む

―逆転の発想という話ですが、逆転の発想というのは、その道のエキスパートであればあるほど、難しいことでもあると思います

―組織論でよく言われる、緩やかな横のつながりから生まれるイノベーションの実例ですね。領域を超えて、お客さまにとって何がいいのか、という、前例を疑うようなスタイルからブレイクスルーが生まれるんですね

―自分のやりたいことを見つけ、商品化してお客さまに届けるまでに成長させるというのは大変な道のりだと思います。実現のためにしていること、行動パターンなどはありますか

―着想から「ファンデ美容液」の製品化までの間に、試作って何回ぐらいされたんでしょう

仕事を通して実現するBETTER WORLDとは

―最後に伺います、お二人にとってBEAUTY INNOVATINS FOR A BETTER WORLDの「BETTER WORLD(よりよい世界)」はどんなものでしょうか?

三浦 もちろん新製品の集合体が私たちのものづくりの成果ではありますが、その先にお客さまにとっての新しい化粧習慣、もっと言えば、優れた化粧文化を提案したい。新しいことはいつも資生堂から、と思われるような仕事に貢献することが、自分にとっての幸せです。わくわくとか、ときめきを提案していくには、お客さまの気持ちに寄り添いながら進化していくことが重要だと思います。「すべてのことはリッチでなくてはならない」「本物を創り出そう」、という創業以来の開発魂をみんなで引継ぎ、そのために自分は何ができるか。BETTER WORLDというのは、ゴールではなくて、常に進行形で変わりながら世界を良くしていくこと。それに自分が関わり続けることだと思っています。

「ファンデ美容液」発表会での技術プレゼンテーションの様子

資生堂独自の「セラムファースト技術」は現在、「SHISEIDO エッセンス スキングロウ ファンデーション」および「マキアージュ ドラマティックエッセンスリキッド」の2品に搭載されています

企業情報

-

Who we are

-

History

-

プロフィール

-

ガバナンス

-

品質保証

-

資生堂の生産・供給

-

地域/事業

ブランド

-

プレステージ

-

プレミアム

-

インナービューティー

-

クオリティーオブライフ

サステナビリティ

-

戦略・マネジメント

-

社会

-

環境

-

コーポレートガバナンス

-

レポート・データ

-

関連情報

イノベーション

-

資生堂の研究開発について

-

研究領域

-

研究成果

-

公的研究費

投資家情報

-

IRライブラリ

-

個人株主・投資家のみなさまへ