資生堂の化粧療法ハカセのブログ

高齢期には、薬は少ないほうがいい、化粧品は多いほうがいい?

毎年10/17~23は、「薬と健康の週間」という、医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知っていただくための啓発活動を行う期間です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kusurikenko_r3_00001.html (外部サイトへのリンク)

その活動の一環で、ポリファーマシー(多剤服用)の解消があります。ポリファーマシーとは、複数を意味する「ポリ」、調剤を意味する「ファーマシー」を合わせた言葉で、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象(好まない・意図しない兆候や症状など)が起きたり、きちんと薬が飲めなくなったりしている状態をいいます。多くの薬を服用していても、治療や健康管理のために必要で、適切及び安全に服用できている場合はポリファーマシーではありません。

特に、高齢になると複数の病気を持つ人が増え、受診する医療機関も複数になると薬が増えることがあります。

5種類以上の薬を飲んでいると、転倒の発生率が高い、6種類以上で薬物有害事象が特に増加するといった研究結果があり、ガイドラインでは、5~6種類以上の薬を服用しているとポリファーマシーとして、注意が必要と書かれています。

出典:高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015(P14,15参照)

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20170808_01.pdf (外部サイトへのリンク)

薬を飲んで、次のような症状が気になったら、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

ふらつき、めまい、眠気、食欲低下、便秘、尿ができにくい、物忘れ、気分が沈むなど。

薬を5~6種類以上服用していると、あまりよくないということがお分かりいただけたかと思います。

では、化粧品をたくさん使っているとどうなのでしょうか?以前、70~84歳女性300名を対象にした化粧実態に関するWEB調査データをもとに分析をしてみました。

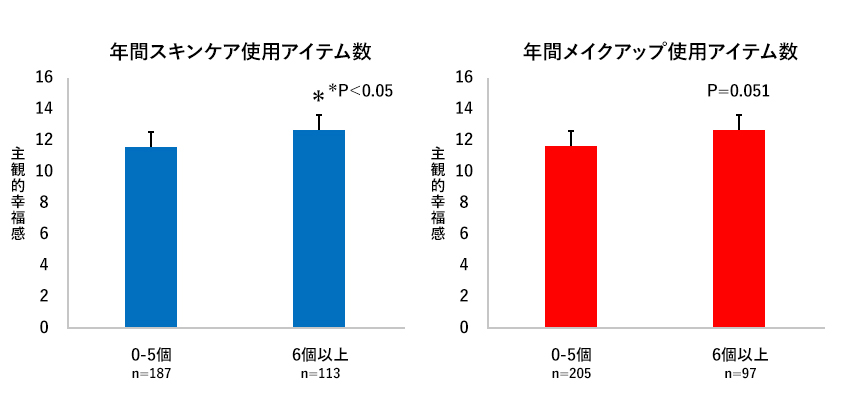

結果としては、年間で使っているスキンケアアイテムやメイクアップアイテムが5種類以下の人と比較して、6種類以上使っている人のほうが、明らかに主観的幸福感(生きがい感)*が高いという興味深い結果が得られました。

*主観的幸福感:高齢者のQOLを測定する尺度PGCモラールスケールを使用。17項目の回答をもとにスコア化し、主観的幸福感を算出する。

10年前くらいに、日常生活の中で幸せと感じる時・事をヒアリングしたことがあります。友人とおしゃべりしたり、習い事をしたりしているとき、という回答が多くありました。外出して人と会って何かをしているときに幸福感を感じると考えられます。

誰かに会う機会が定期的にあるとすると、その準備として、身だしなみをきちんとしようと思うのではないでしょうか。しっかり肌の手入れをして、ばっちりメイクをした後、誰にも会わず家に閉じこもる人はあまりいないと思います。化粧をするということは、外出したり、人と会ったりするための、準備行動と考えられます。

とすると、化粧と幸福感の関係について、こんな推察ができます。

誰かと何かをして幸せ(生きがい)を感じる時間がある→外出や人と会う機会がある→身だしなみを意識する→いろんな化粧品アイテムを使う

もちろん、中には、美意識が高く、美容や化粧をしているときが一番幸せ、メイクが生き甲斐!という方もいらっしゃるかもしれませんが、そこまでのデータはありません。。。

いずれにしても、今後も、高齢期の意識や行動の背景を把握して、さらなる調査・研究をしていきたいと思います。

たくさん薬を飲むとよくないことが起きるリスクが高まり、QOL(生活の質)が下がる可能性がありますが、化粧品をたくさん使っていると、QOLが高まる可能性が期待できます。

素朴な疑問として、複数の機能が1つになったオールインワン化粧品を使うとどうなのか?

現時点では、わかりません。。。。

今後も化粧と健康に関して、より詳細な研究をしていきたいと思います。