RESEARCH

ダイバーシティの先へ、

インクルージョンの処方箋

Case2 | イノベーションの鍵となる

心理的安全性

2025年9月(日本)

ダイバーシティの先へ、

インクルージョンの処方箋

組織内の多様性をイノベーションの源泉にするためには、「違いを認める」だけではなく、自由な発想を引き出す環境整備が大切です。

この回では、多様なメンバーでイノベーションを創出するためには「失敗や批判を恐れず、意見やアイデアを自由に表現できる環境」が不可欠という考えのもと、心理的安全性に着目し、考察します。社内調査データと研究開発部門の事例を通じて、その実現のヒントを探ります。

INDEX

01

データで見る心理的安全性と

イノベーションの関係

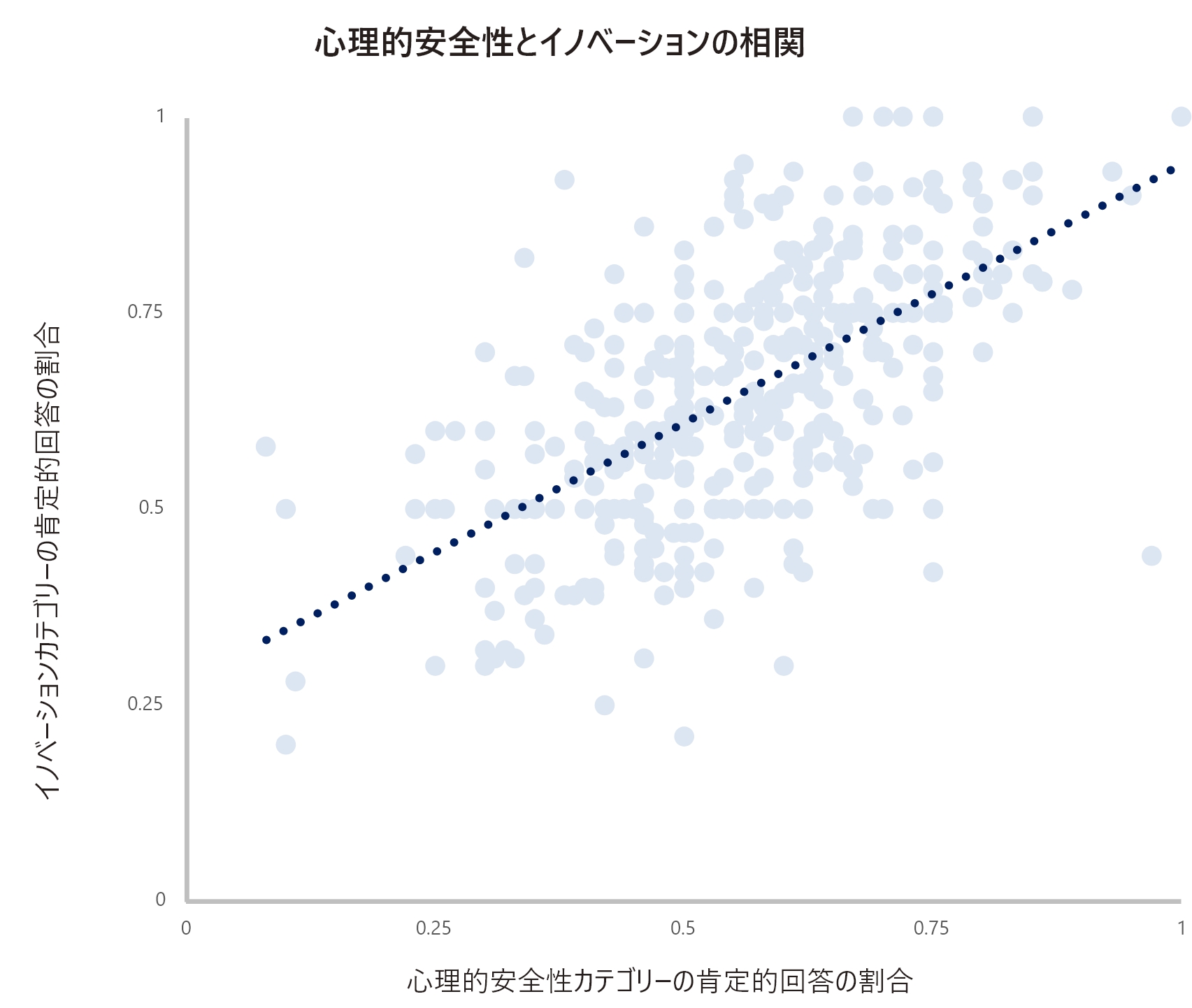

2024年に実施した社内調査によると、心理的安全性*とイノベーション**には、以下のグラフが示すようにポジティブな関係性があることが確認されました。これは、心理的安全性がイノベーションを促す重要な土台であることを示唆するものです。

-

*心理的安全性の項目例

「気兼ねなく質問したり、失敗を受け入れたり、問題を指摘することができる」

「さまざまな見方を大切にしてくれる」

-

**イノベーションの項目例

「仕事をより良くする改善/工夫の提案をすることを促されている」

「上司はイノベーションのためにリスクをとることを認める」

特に研究開発部門では、「私のチームでは、気兼ねなく質問したり、失敗を受け入れたり、問題を指摘することができる」という項目で高いスコアを得ており、心理的安全性の高さがチームの特徴となっています。

世界各地から多様なメンバーが集まる組織で、言語や文化的背景の違いに向き合いながらイノベーションを生み出しつづける環境づくりを目指し、その結果「心理的安全性AWARD2024 GOLD RING」を受賞したチームの具体的な取り組みから、ヒントを導きます。

お話をうかがった社員

中田さん:グローバルアクションチームをリード

(写真 左)

池田さん:R&D戦略部としてグローバル化を推進

(写真 右)

02

マインドの壁を越える多角的な機会設計|事例紹介

——多様なメンバーでイノベーションを生み出し続けるカルチャーを目指すうえで、どのような工夫がありましたか?

中田)研究開発部門には、年代・性別・国籍・研究領域など、さまざまなバックグラウンドを持つ研究員がいます。活動を始めた当初、社内では英語の公用化が進み、社員の国籍も多様になっていました。イノベーションを生み出すため、こうした多様なメンバーのアイデアを融合させるカルチャー改革が求められるようになりました。しかし、この過程には言葉の壁だけでなく、異なる文化や価値観を持つ人々が集まることにより、考え方や感じ方の違いが衝突をもたらす懸念もありました。こうした「マインドの壁」は、多様性を活かすうえでの障壁となり、心理的安全性を損なう可能性をはらんでいます。

中田)研究開発部門には、年代・性別・国籍・研究領域など、さまざまなバックグラウンドを持つ研究員がいます。活動を始めた当初、社内では英語の公用化が進み、社員の国籍も多様になっていました。イノベーションを生み出すため、こうした多様なメンバーのアイデアを融合させるカルチャー改革が求められるようになりました。しかし、この過程には言葉の壁だけでなく、異なる文化や価値観を持つ人々が集まることにより、考え方や感じ方の違いが衝突をもたらす懸念もありました。こうした「マインドの壁」は、多様性を活かすうえでの障壁となり、心理的安全性を損なう可能性をはらんでいます。

たとえば、組織の中では、同じ出来事でも立場によって受け止め方が異なることがあります。あるリーダーから「外国籍メンバーが不満ばかり言う」と相談を受けたことがありました。リーダーは不満を伝えてきたメンバーの言葉をネガティブに捉えており「不満がある場合は対応策をセットで考えてほしい」と考えていました。しかし、メンバーはこう考えていました。「現場の問題を報告することがメンバーの仕事で、全体的な視座で解決策を考えるのはリーダーの仕事」。メンバーは、問題を伝えることでリーダーを積極的にサポートしているつもりだったのです。

双方の誤解がもとですから、それが解けたとき、二人の関係は一変。前向きな対話によって現場の改善が進むようになりました。

自分の常識と異なる言動に触れたとき、戸惑うのは当然です。そのときに相手を避けるのではなく、「自分の思い込みの枠から出る」ことが重要と考えました。そこで、まずは多様性の中でも会社の推進するグローバル化に焦点を当てた活動に特化するグローバルアクションチーム(GAT)を設立してさまざまなマインドの壁を越え、多様性を活かす機会づくりを開始しました。

——お互いの常識が異なることは気づきにくいですし、こうした誤解はどの組織にも起こり得るものですね。マインドの壁を越えるための具体的な取り組みや推進するうえで重視したことを教えてください。

中田)その時々の状況や課題をふまえ、組織内の声を汲み取ることを大切にしました。そのうえで、心(マインドセット)、技(スキル・知識)、体(実践)のバランスを意識し、以下のような多角的で遊び心のあるアプローチで企画を設計しました。参加者にとってのハードルを下げ、興味を持つきっかけや、学びと実践の両面で場を設けたことがポイントです。

-

事例1:異文化体験会

協働する海外研究拠点への地域理解を深めるイベント。各国出身の研究員がスピーカーとなり、文化背景を伝えるセミナーや、参加者がその国の料理を楽しみながら文化について語り合う会を開催。カジュアルな雰囲気で英語を使うハードルを下げ、互いの文化や価値観の違いを認識する機会を持った。

-

事例2:インタラクティブなワークショップや

セミナー思考のくせ(Fixed/Growthマインドセット)・インクルーシブランゲージ・自己効力感など、幅広いテーマで複数回開催。双方向の活発なディスカッションや相互理解を通じて自身の思い込みやバイアスに気づき、柔軟なマインドセットを培う機会とした。

-

事例3:ランゲージバディプログラム

外国籍社員のアイデアをもとに実施。母国語が異なるメンバー間での言語の習得と、フラットな社内ネットワーキングを目的としたプログラム。日英の語学レベル・参加希望の時間帯・トピックなどの事前情報に基づき事務局がマッチングし、1対1で言語を教え合い、業務紹介や興味のある研究トピックなどを話し合うことで、相互理解を深める。さらに、参加者が集まる機会を毎月設け、コミュニティとしてのネットワークを強化。

このプログラムは、海外の研究所にも展開され、この活動をきっかけに生まれたアイデアが社内コンテストで入賞するといった成果につながった。

参加者の声

——活動を進める中で、苦労されたことや乗り越え方を聞かせてください

中田)2017年からさまざまな活動を行ってきましたが、思うように進まないことも多々ありました。たとえば、英語が比較的得意なメンバーのイベント参加は定着してきたものの、英語でのコミュニケーションに対して抵抗感が強い人にとっては、依然として参加のハードルは高いまま。そこで、日本語を使ってよいという心理的安全性を確保する企画へつなげるなど、それぞれの立場の声に丁寧に耳を傾けてきました。多様なメンバーの発想を取り入れ、遊び心を大切に、相互理解を促す企画の工夫を重ねてきました。試行錯誤のこうした積み重ねが、結果として「心理的安全性AWARD」の受賞につながったと考えています。

03

マインド醸成は筋トレ

——グローバル化という、組織におけるチャレンジングな環境下で多角的な取り組みを続けてきたのですね。実際に、社内コンテストでの入賞事例が出るなど、イノベーションの種が生まれていることも興味深いです。これらの活動を継続する意義や今後の展望を教えてください。

池田)心理的安全性が高い環境は、多様性を引き出すインクルーシブな組織文化を支えます。これは、国際学会での受賞や、世界的なヒット商品の開発といった新たな価値創出につながる大切な土台だと考えています。先に挙げた事例は、社員が提案・実施し、主体的に参加することで実現しました。これにより、社員一人ひとりの意識が少しずつ変化し、組織全体のカルチャーが進化しています。

ただし、こうしたカルチャー改革をさらに進めるには、心理的安全性を支える仕組みの改善も欠かせません。現在は、意思決定プロセスの見直しや翻訳ツールの導入といった取り組みも進めています。

池田)心理的安全性が高い環境は、多様性を引き出すインクルーシブな組織文化を支えます。これは、国際学会での受賞や、世界的なヒット商品の開発といった新たな価値創出につながる大切な土台だと考えています。先に挙げた事例は、社員が提案・実施し、主体的に参加することで実現しました。これにより、社員一人ひとりの意識が少しずつ変化し、組織全体のカルチャーが進化しています。

ただし、こうしたカルチャー改革をさらに進めるには、心理的安全性を支える仕組みの改善も欠かせません。現在は、意思決定プロセスの見直しや翻訳ツールの導入といった取り組みも進めています。

マインドやカルチャーの醸成は、一朝一夕にできるものではなく、鍛えるように培っていくものです。また、継続を止めてしまうと元に戻ってしまう懸念もあり、まるで筋トレのよう。筋トレと同様、始めることと同じくらい、続けることが重要です。今後は資生堂DE&Iラボとも協働してデータに基づくアプローチを強化するなど、活動の輪を広げ、継続的に進化させていきたいですね。

研究開発部門の一連の取り組みから、異なるバックグラウンドを持つ多様な人材を活かすためのインクルージョンのヒントが見えてきました。心理的安全性を損なう可能性のある「マインドの壁」を越えるためには、その時々の組織の状況や課題に応じて、柔軟にアプローチを変えていくことが求められます。

知識を得るだけではなく、実際に行動に移せる環境を整えることも大切です。たとえば、チャレンジのハードルを下げ、実践の場を提供することで、社員が新たな視点に気づき、主体的に行動を起こすきっかけを作ることができます。さらに、意思決定プロセスの見直しやデジタルツールの活用など、「マインドの壁」自体を取り除いていくような取り組みを並行して進めることが効果的です。

社員一人ひとりが安心して自由な発想で意見を交わし、挑戦できる環境は、一度の施策ではなく、こうした地道な時間と試行錯誤の積み重ねが必要です。組織や企業の実状により違いはあると考えますが、一朝一夕ではなしえない企業のカルチャー。

資生堂DE&Iラボは、今後も社内のさまざまな組織と連携し、多様な個が輝ける心理的安全性の高いインクルーシブなカルチャーの醸成を目指していきます。

参考リンク:DYNAMIC HARMONY | イノベーション | 資生堂 企業情報

統計分析:山口慎太郎(東京大学)、奥山陽子(ウプサラ大学)、津組圭佑(一橋大学)、大島侑真(東京大学)、山本紗英(東京大学)