RESEARCH

「インクルージョンは

測定できる」

―“見えない課題”を

データで

可視化する

2025年11月(日本)

「インクルージョンは測定できる」

―“見えない課題”をデータで可視化する

「DE&Iを推進しているが、自社自部門の現状が見えていない。」

多くの人事・DE&I担当者が抱えるこの課題に対し、資生堂DE&Iラボは国内社員の一部を対象にインクルージョンの可視化に挑戦しました。その結果、組織ごとのインクルージョン度合いが4象限のマップとして可視化され、各組織が抱える課題の性質が明らかになりました。

本記事では、測定から見えてきた組織の実態と、データを変革につなげる実践的な工夫を共有します。

INDEX

01

インクルージョンとは何か、

なぜ重要なのか

インクルージョンの定義

インクルージョンとは、多様な人材が集うだけでなく、一人ひとりが価値ある存在として受け入れられ、能力を最大限発揮できる組織状態を指します。

よく用いられる比喩があります。「パーティーに招待されること(ダイバーシティ)」と「ダンスに誘われること(インクルージョン)」です。どれだけ多様な人材を採用しても、その人たちが本当に受け入れられ自分らしさを発揮できなければ、ダイバーシティの価値は実現されません。インクルージョンは、ダイバーシティの先にあるのです。

なぜインクルージョンが重要なのか―研究が示すビジネスインパクト

インクルージョンの重要性は、数多くの研究によって実証されています。

カタリストの調査(2020)では、従業員がインクルージョンを感じると職場への継続勤務意向が高まることが示されています。優秀な人材の流出を防ぎ、組織の安定化を維持することができます。また同じ調査から、インクルーシブな職場では創造性やイノベーション、開放性が大幅に増加することも報告されています。自分の意見が受け入れられると感じられるからこそ、新しいアイデアが生まれやすくなるのです。

さらに、マッキンゼーの調査(2020)でも、インクルージョンが高いほど企業の業績も高いことを示しており、単なる職場環境の問題ではなく、ビジネス成果に直結することが明らかにされています。

しかし、インクルージョンには「見えにくい」という根本的な課題があります。「雰囲気がいい」といった感覚値では、現状を正確に把握することも改善の成果を測ることもできません。では、どのように測ることができるのでしょうか。

測定がもたらす3つの意義

インクルージョンの測定は、組織変革において具体的な指針をもたらします。

1.「なんとなく」から「確かなデータ」へ

「うちの職場は雰囲気がいい」「チームワークは悪くない」―こうした感覚値だけでは、本当に改善すべきポイントがどこにあるのか判断できません。測定によって初めて、組織の現在地と目指すべき姿との距離が、数値として明確になります。

2.限られたリソースを「正しく使う」ための根拠

すべての施策に時間と予算を均等にかけることはできません。どこから手を付けるべきか、どの取り組みが効果を上げているのか―そのデータがあれば、優先順位をふまえた戦略的な意思決定が可能になります。また、経営層に対しても「なぜこの施策が必要なのか」を事実に基づき根拠をもって説明できるようになります。

3.大きな組織の中から「成功の種」を見つけ出す

大きな組織では、どこかの部門ですでに優れた実践が行われている可能性があります。しかし、測定データがなければ、その「あたり」をつけることすら困難です。インクルージョンを実現している部門をデータにより特定できれば、その工夫や成功要因を高い確度をもって深堀りし、ほかの部門へ横展開することができます。

02

インクルージョンを測定する

―4象限マップが明かす

組織の実像

Work Group Inclusionの2つの軸

今回インクルージョンの測定に採用したWork Group Inclusion(WGI)は、10の設問から構成され、インクルージョンを2つの軸で捉えています。*

一つ目は帰属意識(Belongingness)。チームの一員として受け入れられていると感じる感覚です。

二つ目は独自性(Uniqueness)。自分らしさを発揮でき、個性や強みが認められている感覚です。

真のインクルージョンとは、集団への帰属意識と独自性の両方が満たされた状態です。

4象限で分類できる組織の状態

帰属意識と独自性の高低によって、組織は4つの象限に分類されます。

-

高帰属×高独自性:理想的な「インクルーシブ組織」

チームの一体感がありながら、一人ひとりの個性や強みが尊重されている状態です。もっともパフォーマンスが高く、イノベーションが生まれやすい組織状態です。

-

高帰属×低独自性:「同化型組織」

チームの結束は強いですが、異なる意見や新しいアイデアが出にくい状態です。一見良好な雰囲気に見えますが、多様な視点が活かされていない可能性があります。

-

低帰属×高独自性:「個人主義型組織」

個人の個性・アイデアは尊重されますが、チームとしてのつながりが弱い状態です。組織としての一体感やチームワークに課題を抱えています。

-

低帰属×低独自性:「疎外型組織」

帰属意識も独自性も低く、メンバーは受け入れられていると感じられず、自分らしさも発揮できていない状態です。両面での改善が急務となります。

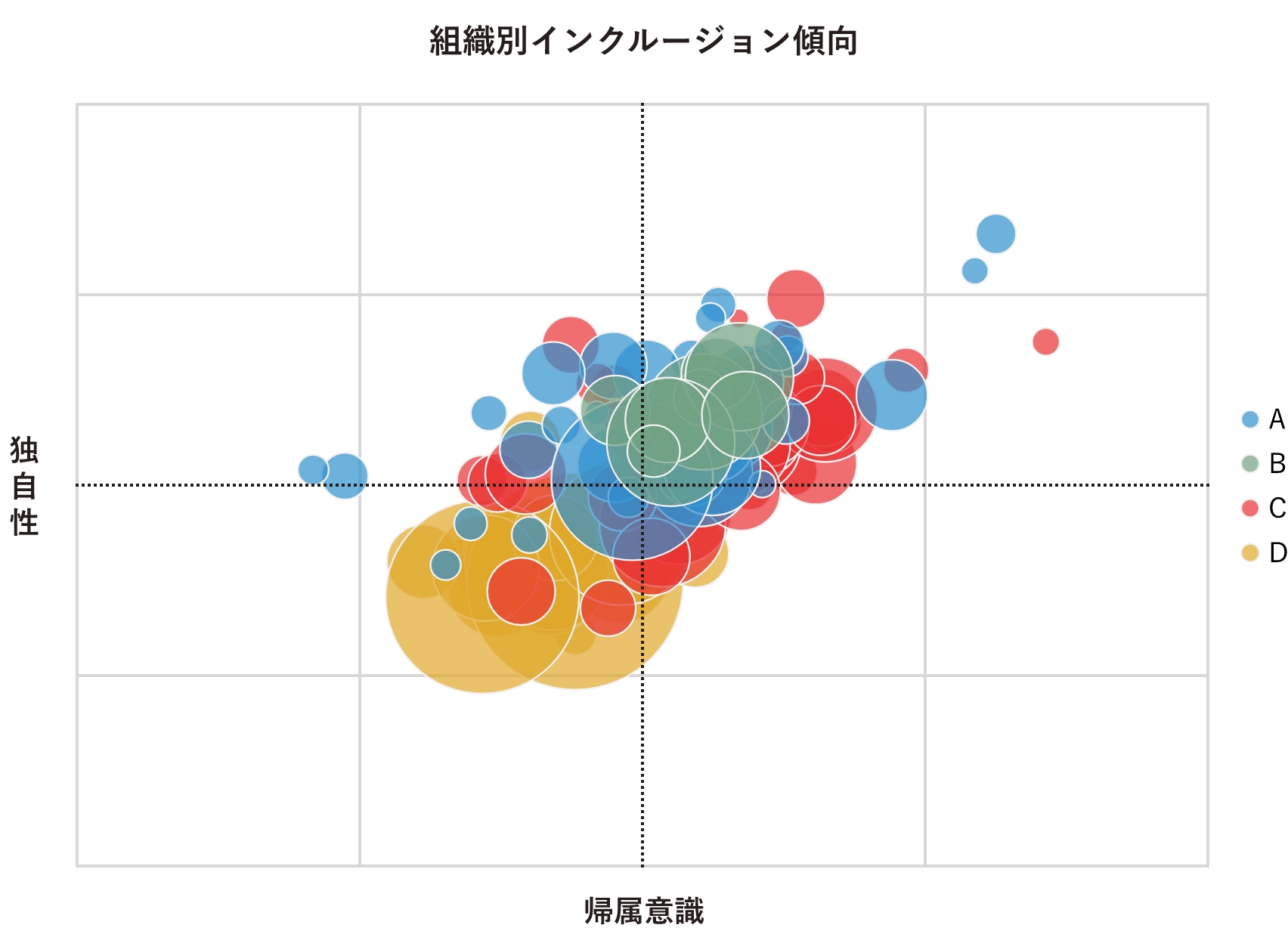

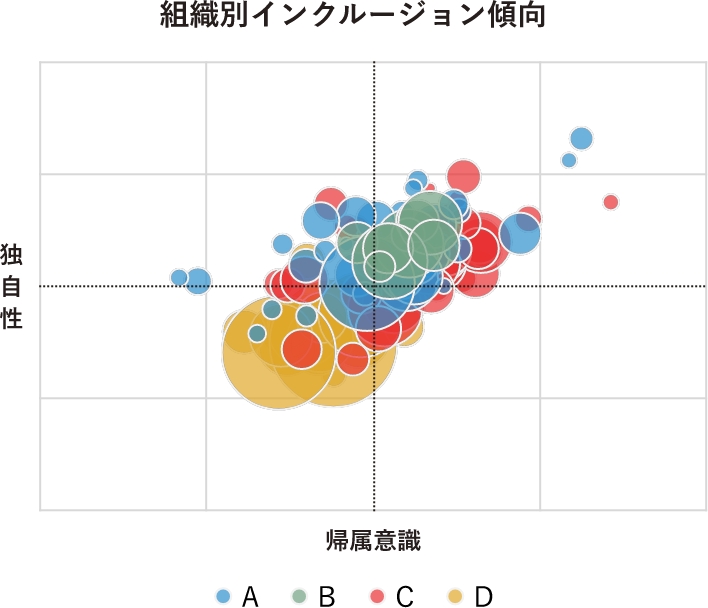

測定結果から見えてきたこと

今回の測定で明らかになったのは、同じ企業内でも象限上の位置が部署によって大きくばらつくという事実です。組織全体でDE&Iを推進していても、実際の職場レベルでのインクルージョン度合いは、予想以上にさまざまであることがわかりました。

このグラフが示すように、部門によってインクルージョンの状態は大きく異なります。このばらつきこそが一つの発見でした。全社で同じようにDE&Iを推進していても、実際の職場では帰属意識や独自性を示す値が大きく異なっていました。感覚だけでは見えなかったこの「違い」が測定によって初めて可視化されたのです。

03

測定データを組織変革

につなげる

象限ごとに異なるアプローチを

インクルージョン測定の大きな目的は、組織が抱える課題の性質を特定することです。データに基づいた的確な介入が可能になります。

同化型組織には、心理的安全性を高め、多様な意見を歓迎する文化づくりが必要です。会議での発言機会の均等化、反対意見を奨励する仕組み、失敗から学ぶ風土の醸成などが考えられます。このタイプの組織に有効な具体的施策についてはこちらでも詳しく紹介していますので、ぜひご覧ください。

個人主義型組織には、チームビルディングや相互理解を深める施策が必要です。定期的な対話の場の設定、協働プロジェクトの推進などが挙げられます。

疎外型組織に対しては、帰属意識と独自性の両面からの包括的なアプローチが求められます。

このように、象限によって適切な施策は異なります。各象限の具体的な事例や、実際に得られた示唆については、今後詳しく共有していく予定です。

好事例から学び、横展開する

測定データのもう一つの活用法としては、良い結果が得られた部門から好事例を抽出し、成功要因を横展開することが挙げられます。

高インクルージョンを実現している部門に深堀インタビューを実施すれば、マネージャーの具体的な行動特性やチーム運営の工夫が見えてきます。課題点の探索に限らず、こうした成功要因を他の部門でも再現できる形に整理すると、組織全体のインクルージョン向上につながります。大きな組織であるほど、すでに社内に優れた実践が存在している可能性は高く、それを「探し出す」ために測定データは強力なツールとなります。

インクルージョンは、測定できる組織指標であり、改善できる経営課題です。

インクルージョンの可視化は、組織の現状を明確にし、課題の性質を特定し、的確な打ち手を導きます。何より、データに基づく対話が組織を変えていきます。

資生堂DE&Iラボでは、今後も測定結果の詳細な分析を進め、高インクルージョン組織の実践事例を深堀りしていく予定です。インクルージョンを「見える化」し、「変えられる」ものにしていく挑戦を、引き続き共有していきたいと思います。

*本節の記述は以下の文献を参考にしています。

Chung, B. G., Ehrhart, K. H., Shore, L. M., Randel, A. E., Dean, M. A., & Kedharnath, U. (2020). Work group inclusion: Test of a scale and model. Group and d Organization Management, 45(1), 75─102.

Shore, L. M., Randel, A. E., Chung, B. G., Dean, M. A., Ehrhart, K. H., & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research. Journal of Management, 37, 1262─1289.

山本華. 日本語版職場におけるインクルージョン尺度の作成と信頼性・妥当性の検討. 横浜国際社会科学研究 27.3 (2023): 53-65.

統計分析:山口慎太郎(東京大学)、奥山陽子(ウプサラ大学)、津組圭佑(一橋大学)、大島侑真(東京大学)、山本紗英(東京大学)